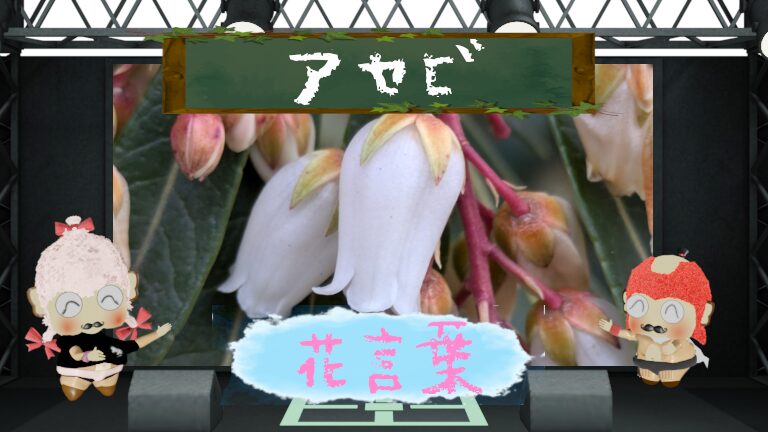

こんにちは。コピーライターで花屋の元店員です。今回は、可憐な花を咲かせるアセビ(馬酔木)の花言葉について詳しく解説します。アセビの花言葉の意味や由来、種類や栽培方法について知りたい方は、ぜひ最後までご覧ください。

アセビ(馬酔木)の特徴と魅力

アセビ(馬酔木、学名:Pieris japonica)は、ツツジ科アセビ属の常緑低木で、日本では庭木や生垣として親しまれています。名前の由来や歴史を含めて、アセビの魅力や面白いエピソードを紹介します!

🌿 アセビの特徴

1. 春に可憐な花を咲かせる

アセビの花は、2月から4月にかけて咲きます。小さな壺形の花が房状に垂れ下がり、スズランのような可憐な姿をしています。白やピンクの花があり、品種によっては濃いピンクのものもあります。

2. 常緑で一年中美しい葉を楽しめる

光沢のある緑の葉は一年中落ちず、冬でも庭を彩ります。新芽は赤みを帯び、季節の移ろいを感じさせてくれます。

3. 「毒を持つ木」として知られる

アセビの葉や枝には有毒成分(アセボトキシン)が含まれており、食べると家畜や人間にも影響を及ぼします。そのため「馬が酔う木」という意味の「馬酔木(アセビ)」という名前がつけられました。

4. 鹿除け・害虫避けとして活用される

有毒成分を持つため、シカが食べない木として知られています。そのため、奈良公園などではシカ除けの植栽として使われることも。また、昔は葉を煎じた液を農作物の害虫除けに利用していました。

🌸 アセビの魅力

🔹 日本の文化と深い関わり

アセビは万葉集にも登場するほど、古くから日本人に親しまれてきました。例えば、万葉集には以下のような和歌があります。

「鶯の 鳴くや馬酔木の 花咲く」

(鶯が鳴き、アセビの花が咲く春の情景を詠んだ歌)

また、春日大社(奈良県)では、神聖な植物として境内に植えられています。

🔹 風情ある和の庭木として人気

和風庭園や茶庭に植えられることが多く、春の花と常緑の葉が庭のアクセントになります。

🔹 育てやすく、手入れが楽

丈夫で育てやすく、日陰でも育つため、初心者にもおすすめの庭木です。

🌸 アセビ(馬酔木)の花言葉とその意味

アセビ(馬酔木)の花言葉には、植物の特徴や歴史的背景が反映されたものが多くあります。それぞれの意味を詳しく見ていきましょう。

🌿 アセビの花言葉

1. 「犠牲」

アセビには有毒成分(アセボトキシン)が含まれており、昔から害虫駆除やシカ除けとして利用されてきました。この毒性のために、誤って食べた家畜や動物が犠牲になることがあったため、「犠牲」という花言葉が生まれたとされています。

2. 「あなたと二人で旅をしましょう」

アセビの花が垂れ下がるように咲く様子が、連なって歩く旅人を思わせることから、このロマンティックな花言葉がつけられました。特に、和風庭園や神社仏閣に植えられることが多いため、古くから旅路の安全を願う花とされてきたのも理由の一つかもしれません。

3. 「清純な心」

アセビの小さな壺形の花は白く可憐で、スズランにも似た清楚な印象を持っています。この清らかな美しさから、「清純な心」という花言葉が与えられました。毒性がある一方で、見た目はとても上品な花を咲かせることも、この意味に結びついているのでしょう。

🌸 色別の花言葉

🔹 白いアセビの花言葉

「清純」「献身」

白い花は純粋さや清らかさを象徴し、「清純」や「献身」といった意味を持ちます。これは、アセビが古くから神社仏閣に植えられ、神聖な植物として扱われてきたことと関係しています。

🔸 ピンクのアセビの花言葉

「優しさ」「思いやり」

ピンク色のアセビは白よりも柔らかく温かみのある印象を与えるため、「優しさ」や「思いやり」といった意味を持つようになりました。

🌸 アセビ(馬酔木)の花言葉の由来

アセビ(馬酔木、学名:Pieris japonica)の花言葉は、その植物の特徴や歴史的背景に深く関係しています。それぞれの由来を詳しく見ていきましょう。

1.「犠牲」—— 毒性を持つことから生まれた花言葉

🔹 由来:アセビの有毒成分

アセビには**「アセボトキシン」**という毒が含まれており、葉や枝を食べると家畜や動物が中毒を起こし、ふらついてしまいます。特に馬がこの葉を食べると酔ったように足元が覚束なくなるため、「馬酔木(アセビ)」という名前がつきました。

このように、アセビの毒によって犠牲となる動物が出たことから、「犠牲」という花言葉がつけられたと考えられます。

🏯 奈良・春日大社の鹿との関係

奈良の春日大社では、神の使いとされる鹿を守るためにアセビが境内に植えられています。鹿は本能的にアセビの毒を避けるため、庭木として最適だったのです。このように、アセビは動物にとって危険でありながら、人間にとっては守りの役割を果たす植物だったことも、「犠牲」という花言葉の由来の一つかもしれません。

2.「あなたと二人で旅をしましょう」—— 花の咲き方が由来

🔹 由来:花が連なる姿が旅人を連想させる

アセビの花は、小さな壺形をした白やピンクの花が房状に連なって咲きます。この姿が、二人の旅人が並んで歩いているように見えることから、「あなたと二人で旅をしましょう」というロマンティックな花言葉が生まれました。

また、アセビは日本全国の山地や神社仏閣に植えられており、旅の途中でよく見かける植物でもあります。このため、古くから旅人の道連れのような存在だったことも、この花言葉の背景になっているのかもしれません。

3.「清純な心」—— 白く可憐な花の印象から

🔹 由来:純白で可憐な花の姿

アセビの花はスズランに似た壺形で、清楚で控えめな美しさを持っています。特に白いアセビは純潔を象徴するような透明感のある花を咲かせるため、「清純な心」という花言葉が生まれました。

また、アセビは神社仏閣に多く植えられ、神聖な植物とされてきました。そのため、邪気を祓う力を持つと信じられ、清らかな心を象徴するようになったのです。

🌼 色別の花言葉の由来

🔹 白いアセビ:「清純」「献身」

- 清楚で美しい白い花の姿が、「清純な心」をイメージさせるため。

- 古くから神社仏閣に植えられ、神聖な植物とされてきたことが由来。

🔸 ピンクのアセビ:「優しさ」「思いやり」

- ピンクの花は温かみがあり、柔らかな印象を与えるため、「優しさ」「思いやり」の象徴となった。

📜 花言葉の由来一覧

| 花言葉 | 由来 |

|---|---|

| 犠牲 | 有毒成分によって動物が犠牲になることから |

| あなたと二人で旅をしましょう | 連なる花の姿が旅人を連想させるため |

| 清純な心 | 白い可憐な花が純潔をイメージさせるため |

| 白いアセビ:清純・献身 | 神社仏閣に植えられ、神聖な植物とされてきたため |

| ピンクのアセビ:優しさ・思いやり | 柔らかな色合いが温かみのある印象を与えるため |

アセビの花言葉には、その美しい見た目と、毒を持つという意外な特徴が関係しています。神聖さと危険さを併せ持つ、不思議な魅力のある植物ですね!🌿✨

🌿 アセビ(馬酔木)の花言葉は怖い?その意味を詳しく解説

アセビの花言葉には「犠牲」「あなたと二人で旅をしましょう」「清純な心」などがありますが、中には「怖い」と感じるものもあります。特に「犠牲」という花言葉は、ネガティブな印象を持たれることが多いかもしれません。しかし、それにはアセビの特性や歴史的背景が深く関係しています。

では、アセビの花言葉が「怖い」と言われる理由や、その由来について詳しく見ていきましょう。

👻 「犠牲」—— アセビの毒が生んだ怖い花言葉

🔹 なぜ「犠牲」という花言葉がついたの?

アセビの葉や枝には**「アセボトキシン」**という有毒成分が含まれており、これを食べた動物は中毒を起こしてしまいます。特に馬がこの葉を食べると、足元がふらついてまるで酔ったようになることから「馬酔木(アセビ)」と呼ばれるようになりました。

昔の日本では、動物たちがアセビを食べて亡くなることもあったため、「犠牲」という花言葉がつけられたと考えられます。

🏯 春日大社のアセビと神の使い

奈良・春日大社では、神の使いとされる鹿を守るためにアセビが植えられています。鹿は本能的にアセビの毒を避けるため、境内の植物が食い荒らされることがありません。しかし、もし鹿が間違って食べてしまえば、中毒になってしまいます。このように、アセビは動物にとって危険な植物であることが、「犠牲」という花言葉の由来になったとも考えられます。

🌺 「あなたと二人で旅をしましょう」—— 旅にまつわるミステリアスな花言葉

🔹 なぜ「旅」に関連する花言葉があるの?

アセビの花は、小さな壺形をした白やピンクの花が房状に連なって咲きます。その姿がまるで二人の旅人が並んで歩いているように見えることから、「あなたと二人で旅をしましょう」という花言葉が生まれました。

しかし、「二人で旅をしましょう」という言葉には、少し神秘的で不思議な雰囲気もあります。まるで黄泉の国への旅を暗示しているようにも受け取れ、解釈によっては少し怖いと感じる人もいるかもしれません。

🌸 「清純な心」—— 優しさの中にも隠された毒

🔹 白く可憐な花が持つ純粋さと危険性

アセビの花はスズランのような壺形で、とても可愛らしく清楚な印象を与えます。そのため、「清純な心」という花言葉がつけられました。

しかし、その美しさの裏には強い毒が潜んでいることから、「純粋だけど危険」「清らかに見えても油断できない」といった、少し怖いニュアンスも感じられます。見た目の美しさと内在する毒のギャップが、ミステリアスな魅力を持つ花なのです。

🎭 アセビの花言葉は本当に怖いの?

🔹 「怖い」と感じる理由

- 「犠牲」という花言葉は、動物が毒によって命を落とすことが背景にあるため、ネガティブな印象を与える。

- 「あなたと二人で旅をしましょう」は、言葉の解釈によっては死後の旅や黄泉の国への導きを連想させる。

- 「清純な心」のような美しい意味も、毒を持つという事実を知ると二面性があり、不気味に感じることがある。

🔹 でも、ポジティブな解釈もできる!

- 「犠牲」は、誰かのために尽くす自己犠牲の精神を表すとも解釈できる。

- 「旅」の花言葉は、新しい人生の門出や新たな挑戦の象徴ともいえる。

- 「清純な心」は、単純に純粋で優しい心を持つ人への賛辞と考えられる。

📜 アセビの花言葉は怖い理由一覧

| 花言葉 | 怖いと感じる理由 | ポジティブな解釈 |

|---|---|---|

| 犠牲 | 毒によって動物が犠牲になることが由来 | 誰かのために尽くす自己犠牲の象徴 |

| あなたと二人で旅をしましょう | 旅立ちが死後の世界を連想させることもある | 新たな挑戦や門出を意味するロマンティックな言葉 |

| 清純な心 | 毒を持つのに清純というギャップが怖い | 純粋な美しさを象徴する |

結論として、アセビの花言葉は確かに少し怖いと感じる部分もありますが、それは植物の特性や歴史に由来するものです。しかし、見方を変えればとても深い意味を持ち、ポジティブに解釈することもできます✨

アセビの花を贈るときは、「清純な心」や「新たな旅立ち」など、ポジティブな意味を伝えると良いですね!😊💐

アセビの誕生日は?誕生花をご紹介

🤔 アセビにまつわる面白いエピソード

🐴 馬が酔った?アセビの毒の逸話

昔の日本では、アセビの葉を食べた馬がふらつき、まるで酔ったように見えたことから「馬酔木」と名付けられました。この毒性は強く、過去には誤って家畜が食べてしまい、命を落とすこともあったそうです。

🌳 源氏物語にも登場

紫式部の『源氏物語』にもアセビが登場します。「梅枝(うめがえ)」の巻で、花の少ない冬に馬酔木の花が咲くことで、美しさが際立つことが語られています。

🦌 奈良の鹿との関係

奈良公園のシカたちは、アセビを食べることはありません。なぜなら、シカはアセビの毒を本能的に察知しているからです。そのため、春日大社ではシカが荒らさない木としてアセビが植えられています。

アセビの人気と種類

アセビの種類と特徴

アセビには白花アセビ、紅花アセビ、西洋アセビなどの種類があります。白花アセビは、純白の花を咲かせ、紅花アセビはピンク色の花が特徴的です。西洋アセビは、海外で改良された品種で、耐寒性に優れています。

日本におけるアセビの人気

日本では、アセビは庭木や神社仏閣の植栽として人気があります。特に奈良・春日大社では、鹿が食べないため境内に多く植えられています。また、防火性が高いため、防火林としても活用されています。

季節ごとのアセビの様子

アセビは春に花を咲かせ、夏は青々とした葉が茂ります。秋には新芽が伸び、冬でも緑を保つため、年間を通して観賞価値が高い植物です。

アセビの毒性と注意点

アセビの有毒成分について

アセビには「アセボトキシン」という有毒成分が含まれています。この成分は、動物が摂取すると神経麻痺を引き起こし、ふらつくようになります。

人間に対する危険性

人間が誤ってアセビを摂取すると、嘔吐やめまいを引き起こすことがあります。特に子供やペットが誤って口にしないよう注意が必要です。

毒性のあるアセビの扱い方

アセビを庭に植える場合は、小さな子供やペットが触れない場所に植えるのが安全です。また、剪定した枝はすぐに処分し、燃やさないようにしましょう。

アセビの開花時期と栽培

アセビの開花時期について

アセビの開花時期は2月から4月頃で、春の訪れを告げる花として親しまれています。特に暖かい地域では、早春に開花することが多いです。

アセビの栽培方法とポイント

アセビは日当たりの良い場所を好みますが、半日陰でも育ちます。酸性土壌を好むため、ピートモスや腐葉土を混ぜた土壌で育てるのがポイントです。

ガーデニングでのアセビの利用

アセビは庭木や生垣として利用されるほか、鉢植えでも楽しめます。耐寒性があり、育てやすいので初心者にもおすすめの植物です。

アセビの別名と和名

馬酔木としてのアセビ

「馬酔木(アセビ)」という名前は、馬が葉を食べると酔ったようにふらつくことから名付けられました。

アセビの英名と学名

アセビの英名は「Japanese Andromeda」、学名は「Pieris japonica」です。

アセビの他の呼ばれ方

アセビは「アセボ」とも呼ばれ、地方によっては「ウマヨイバナ」とも呼ばれることがあります。

アセビと万葉集の関係

万葉集に登場するアセビ

万葉集には、アセビを詠んだ歌がいくつか残されています。古くから日本人に親しまれていた植物であることが分かります。

古い文献にみるアセビの扱い

平安時代の文献にもアセビが登場し、庭木としての利用が記録されています。

アセビをテーマにした詩

俳句や和歌にもアセビが詠まれることがあり、日本文化に深く根付いた植物です。

春先に咲くお花たち

1. アセビ(馬酔木)

開花時期:2月~4月

特徴:壺型の小さな花を房状に咲かせる常緑低木。白や淡紅色の花が魅力的。

2. 梅(ウメ)

開花時期:1月~3月

特徴:紅梅・白梅・ピンクの花が咲く日本の代表的な春の花。香りが良く、庭木として人気。

3. 福寿草(フクジュソウ)

開花時期:1月~3月

特徴:黄金色の花を咲かせる縁起の良い花。旧正月の頃に咲くことから、幸福や長寿の象徴とされる。

4. クリスマスローズ

開花時期:12月~4月

特徴:寒さに強く、うつむき加減に咲く上品な花。白、紫、ピンクなどの品種がある。

5. スイセン(水仙)

開花時期:12月~3月

特徴:凛とした香りの良い花。特に日本水仙は冬から早春にかけて美しく咲く。

6. ミモザ(アカシア)

開花時期:2月~3月

特徴:ふわふわとした黄色い花が特徴。3月8日の「ミモザの日」にちなんで親しまれている。

7. サクラ(桜)

開花時期:3月~4月

特徴:日本の春を象徴する花。ソメイヨシノ、河津桜など多くの品種がある。

8. 菜の花(ナノハナ)

開花時期:2月~4月

特徴:鮮やかな黄色い花が一面に広がる風景が春を感じさせる。食用としても親しまれる。

9. シバザクラ(芝桜)

開花時期:3月~5月

特徴:地面を覆うように咲くピンクや白の小花が美しい。公園や庭のグラウンドカバーとして人気。

10. カタクリ

開花時期:3月~4月

特徴:薄紫色の可憐な花を下向きに咲かせる山野草。群生地では美しい景色を作り出す。

春先の花は寒さに強く、咲き始めると春の訪れを感じさせてくれます。アセビと一緒に、ぜひ楽しんでみてください!

まとめ

アセビは美しい花を持つ一方で、毒性を持つ不思議な植物です。その花言葉には「犠牲」「あなたと二人で旅をしましょう」「清純な心」などの意味が込められています。日本では神社仏閣や庭木として広く植えられており、ガーデニングにも適した植物です。

アセビの花言葉や歴史、栽培方法を知ることで、この植物の魅力をより深く理解できるでしょう。ぜひ、アセビを身近な植物として楽しんでみてください。

ライター紹介 Writer introduction

Sato君

花屋で働いてた日本男児(O型) コピーライターの経験も活かし花に関して、わかりやすく&信ぴょう性がある記事作りを心掛けながら配信中。 instagramでは「動く!4コマ漫画~花言葉劇場」を投稿しています。