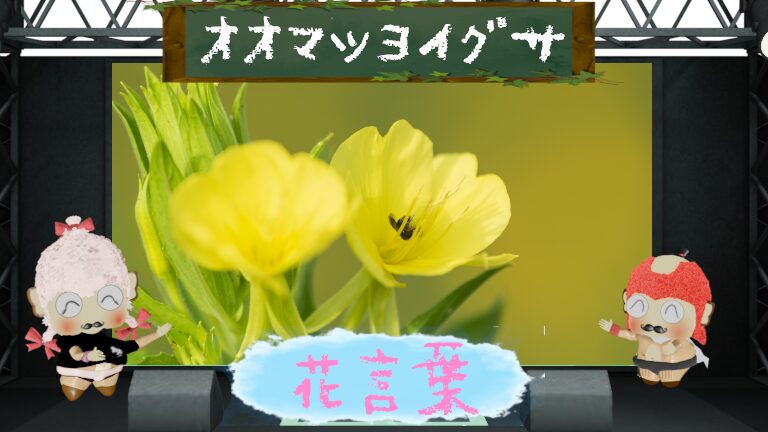

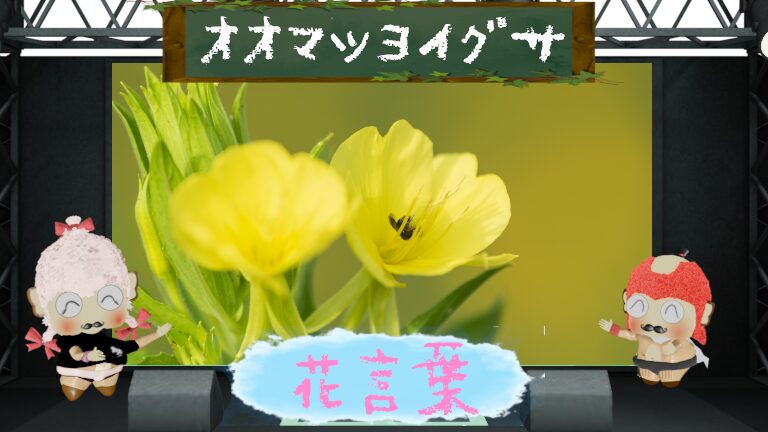

コピーライターで花屋の元店員です。この記事では、オオマツヨイグサの花言葉について深く掘り下げながら、その原産地や特徴、他の植物との関係、育て方などを丁寧にご紹介していきます。オオマツヨイグサの花言葉には、静かで奥ゆかしい愛情が込められており、その背景には興味深い由来や文化が存在します。

オオマツヨイグサとは?基本情報

「オオマツヨイグサ(大待宵草)」は、日本の野草の中でも独特の存在感を放つ植物です。その特徴や魅力、さらには少し面白いエピソードまで、以下に詳しくご紹介します。

- 学名:Oenothera erythrosepala(または Oenothera glazioviana)

- 科名:アカバナ科

- 原産地:北アメリカ(帰化植物として日本に広まる)

- 開花時期:6月〜9月

- 花の色:鮮やかな黄色

- 草丈:1〜1.5メートルほど

良さや魅力

- 夜に咲く幻想的な花

- その名の通り「宵(よい)」、つまり夕方から夜にかけて咲き始め、朝になるとしぼむ性質があります。真夏の夕暮れ、ふわりと咲き出す様子はとてもロマンチックです。

- 鮮やかな黄色が目を引く

- 大ぶりで明るい黄色の花は、暗がりの中でも目立ちます。月明かりに照らされた花姿は幻想的で、庭や道ばたを柔らかく彩ってくれます。

- 丈夫で育てやすい

- 帰化植物として野生化しており、乾燥ややせた土地にも強く、丈夫で育てやすいのが特徴です。初心者でも育成可能。

- 観察教材としても人気

- 花が開く瞬間がはっきり見られるため、自由研究や観察学習にも活用されます。開花は数十秒で一気に起こることも!

- 虫たちの夜のレストラン

- 夜咲きの花のため、夜行性の蛾や昆虫にとっては貴重な蜜源。夜の生態系を支える一員です。

オオマツヨイグサの花言葉

- 無言の愛(むごんのあい)

- 移り気(うつりぎ)

- ほのかな恋

- 浴後の美人

花言葉の意味と由来

無言の愛

オオマツヨイグサは夕方からそっと咲き始め、夜のあいだひっそりと咲き誇り、朝になるとしぼんでしまいます。その静かで控えめな咲き方から、「声に出さない愛」「陰ながらの想い」を象徴し、「無言の愛」という花言葉が生まれました。

✦ 誰かを遠くから見守るような、内に秘めた感情を感じさせる言葉です。

移り気

この花は、一晩で咲いてしぼんでしまい、次々と新しい花を咲かせるという性質を持っています。その姿から、「気が変わりやすい」「次々と移ろっていく感情」などを連想し、「移り気」という花言葉がつけられました。

✦ ロマンチックである一方で、儚さや気まぐれさも感じさせます。

ほのかな恋

夜の静寂に紛れて咲くオオマツヨイグサは、控えめながらも強い存在感を放ちます。そのささやかな輝きは、密やかな想いを抱く初恋のような情景を連想させ、「ほのかな恋」という優しい花言葉が添えられました。

✦ 穏やかで切ない恋心を表現したいときにもぴったりの言葉です。

浴後の美人

こちらは風流な表現で、夜にふわっと開く黄色の花の姿が、湯上がりの女性のように色香を帯びて美しく見えることに由来しています。特に江戸時代などの文学で美人の比喩として登場することもありました。

✦ 日本的な美意識が感じられる花言葉です。

補足:混同されやすい「月見草」との関係

オオマツヨイグサは、文学作品などで「月見草」と呼ばれることが多いのですが、実際には月見草(Oenothera tetraptera)とは別の種です。ただし、夕方に咲いて朝にしぼむ性質や見た目の印象から、混同されてきた歴史があります。

たとえば、太宰治が『富嶽百景』で「富士には月見草がよく似合う」と書いた有名な一節も、実際にはこの「オオマツヨイグサ」のことを指しているという説が有力です。

花言葉表

| 花言葉 | 意味・イメージ |

|---|---|

| 無言の愛 | 静かに想いを寄せる |

| 移り気 | 一晩でしぼむ姿に由来 |

| ほのかな恋 | 控えめな恋心の象徴 |

| 浴後の美人 | 夜咲く花の色香を美人にたとえる |

夜にしか咲かない、でも確かにそこにある。そんなオオマツヨイグサの姿と花言葉は、どこか詩的で心に残りますね。贈り物や詩、物語のモチーフとしてもおすすめです。

オオマツヨイグサの花言葉の由来

無言の愛(むごんのあい)

◎ 由来の背景:

オオマツヨイグサは夕方にそっと咲き始め、夜に満開となり、朝にはしぼむという特徴を持ちます。その姿は非常に静かで控えめであり、昼の目立つ花々とは対照的に、人知れず短い命を燃やすように咲きます。

その様子から、「言葉にせずとも深く思う気持ち」「黙って寄り添うような愛情」を連想し、**「無言の愛」**という花言葉がつけられました。

「声に出さずとも、ただそこにいるだけで伝わる想い」という、日本人特有の感性と静謐な美意識が反映されています。

移り気(うつりぎ)

◎ 由来の背景:

オオマツヨイグサは一晩で花を咲かせ、翌朝にはしぼむという儚いライフサイクルを持っています。そして日ごとに新しい花が次々に咲いていくことから、どこか「心変わり」「気まぐれ」「次々と変わっていく様子」を感じさせます。

この特徴から、**「移り気」**という花言葉がつけられました。

まるで移りゆく恋心や、刹那的な感情を象徴するような、美しさと寂しさを併せ持った表現です。

ほのかな恋

◎ 由来の背景:

夕暮れ時、誰にも知られずそっと咲くオオマツヨイグサの様子は、まるで密かに抱く淡い恋心のよう。その控えめな佇まいと、夜の静寂のなかに漂うような存在感が、「ほのかな恋」のイメージと重なります。

また、花が咲いている時間がとても短く、ひと晩で消える恋のように儚いため、この花言葉がふさわしいとされました。

初恋や片思いを表すときにぴったりの、やさしく切ない言葉です。

浴後の美人

◎ 由来の背景:

これは詩的かつ視覚的な花言葉で、オオマツヨイグサが夕暮れにふわりと咲き始め、月明かりや夜気の中で艶やかに輝く姿を、湯上がりの美人にたとえたものです。

江戸時代や明治の詩人たちは、夜咲く花の色気や静かな美を「浴後の美人」という美しい表現で表しました。まるで余韻を残す色香を感じさせるような花姿に、この言葉がぴったり合います。

花言葉の共通点

どの言葉にも共通しているのは:

- 夜に咲く静かな美しさ

- 短命で儚い花の性質

- 目立たず寄り添うような存在感

これらの特徴から、「控えめながらも心に残る愛」「一瞬のきらめき」「密やかな想い」といったイメージが連想され、日本人の情緒的な感性と深く結びついています。

補足:文学との関わり

太宰治が『富嶽百景』の中で、「富士には月見草がよく似合う」と書いた花も、実際にはこのオオマツヨイグサだったという説が有力です。このエピソードが花言葉の印象にも影響を与え、文学的なイメージをより強く印象づけました。

何気ない野の花のようでいて、オオマツヨイグサにはとても深い感情や詩情が込められているのです。

オオマツヨイグサの花言葉は怖いの?

「オオマツヨイグサの花言葉は怖いのか?」という疑問には、結論から言うと、“怖さ”というより“切なさ”や“儚さ”を感じさせる花言葉であり、ホラー的な意味での「怖い」ものではありません。

ただし、その一夜でしぼむ性質や、「移り気」「無言の愛」などの言葉の持つイメージが、ある種の「不安定さ」や「陰(かげ)」を連想させることから、「なんとなく怖い」と感じる人がいるのは事実です。以下に詳しく解説します。

オオマツヨイグサの主な花言葉とその印象

| 花言葉 | 解説 | 怖さの印象 |

|---|---|---|

| 無言の愛 | 声に出さず、ひそかに想いを寄せる様子 | 「ストーカー的」と感じる人も |

| 移り気 | 一晩で花がしぼむ=心変わりの象徴 | 恋の終わりや裏切りを想起することも |

| ほのかな恋 | 控えめで淡い恋心 | 怖さなし。むしろ優しい印象 |

| 浴後の美人 | 湯上がりのような妖艶さを花に例える | 色気や妖しさを「怖い」と受け取る人も |

「怖い」と感じられる背景とは?

1. 一晩で咲いて枯れる=生命の儚さ

オオマツヨイグサは、夕方に咲き、翌朝にはしぼむという非常に短命な花です。この「一晩限りの命」という性質に、人生や愛のはかなさ、死の暗喩を見出す人もいます。

「咲いた瞬間から散ることが運命」という点に、美しさと共に“恐ろしさ”を感じる感受性もあるのです。

2. 「移り気」という花言葉のネガティブな印象

「移り気」は、軽い気持ちで心変わりすることを意味し、恋人に裏切られた経験がある人にとっては、少し怖い言葉かもしれません。

特に、愛や関係性に不安定さを感じると、「信用できない」「不誠実」といったネガティブな感情が呼び起こされます。

3. 夜に咲く=見えない時間に咲く花の神秘性

夜に咲く花は、古来より妖しさ・神秘・霊的な存在として扱われることがありました。

オオマツヨイグサのように、**静かに夜だけ咲く花は、「人に見られずに咲く幽玄な存在」**とされ、そこに怖さや不気味さを感じるケースもあるのです。

怖いというより「物語性」や「幻想性」

オオマツヨイグサは、怖いというより、“美しくて少し悲しい”物語が似合う花です。例えば:

- 夜にしか見られない愛

- 一夜限りの恋

- 声なき想いを抱えた人の象徴

こうした静かなドラマ性が、「怖い」というより「切ない」「不安になる」「心に残る」といった、感情を揺さぶる余韻を残すのです。

何となく怖いかも?

- ホラー的な怖さはないが、人によっては「儚さ」「裏切り」「静かな執念」などを感じることがあり、「なんとなく怖い」と思われることがある。

- 怖さよりも、「一夜限りの恋」や「静かな情熱」といった文学的・幻想的なイメージが強い。

- 感受性や体験によって、花言葉の受け取り方は変わる。

もし「怖さ」を物語や詩に活かしたい場合には、オオマツヨイグサは静かで狂気を秘めた美の象徴として、とても魅力的な存在になります。

オオマツヨイグサの面白いエピソード・豆知識

- 花が咲く瞬間が”見える”花

- オオマツヨイグサは、花が開くときに「パチッ」と音を立てるともいわれるほど、急に花弁が開きます。夕方に観察していると、まるで魔法のように花が咲く瞬間を目撃できるという点で、子どもにも大人気です。

- 江戸時代に観賞用として伝来

- 元々は観賞用として持ち込まれたといわれていますが、あまりの生命力により野生化。現在では各地の河川敷や空き地に自生しています。

- 「月見草」と混同されやすい

- 昔から「月見草」とも呼ばれることがあり、小説『月が昇るまで』や太宰治の『富嶽百景』でも「月見草」がロマンの象徴として登場しますが、実際にはこのオオマツヨイグサを指していることが多いです。

- 夕暮れの開花ショー

- SNSや動画でも「花が開く様子をタイムラプスで撮影」する人が増え、ちょっとした“開花ショー”として話題になることもあります。

何気ない野草に見えて、夜にこそ真価を発揮する「オオマツヨイグサ」。その静けさと神秘性に魅了される人も多く、知れば知るほど好きになる花のひとつです。観察する際は、ぜひ夕方から夜にかけて訪れてみてくださいね。

オオマツヨイグサの原産地

オオマツヨイグサ(学名:Oenothera glazioviana)は、アカバナ科マツヨイグサ属に属する植物です。日本では「大待宵草」とも表記され、夕方に花が開く姿から「宵待草(よいまちぐさ)」とも呼ばれます。

オオマツヨイグサの原産地と生息環境

オオマツヨイグサの原産は北アメリカです。北米の広大な大地に自生していたこの植物は、19世紀以降、観賞用として世界各国に渡来し、日本にも持ち込まれました。日本では河川敷や空き地、道路脇などに広く分布し、繁殖力の高さから帰化植物として定着しています。乾燥にも強く、日当たりの良い場所でよく育ちます。

オオマツヨイグサとマツヨイグサの違い

マツヨイグサはオオマツヨイグサと同じマツヨイグサ属に分類されますが、両者は異なる種です。オオマツヨイグサはその名のとおり、花や茎が大型で高さも1〜1.5メートルほどになります。対してマツヨイグサ(メマツヨイグサ)は、比較的コンパクトで可憐な印象を持ち、草丈も低めです。また、開花のタイミングや花の持続時間にも違いが見られます。

オオマツヨイグサの開花時期と季節

オオマツヨイグサの開花時期は初夏から秋にかけて、具体的には6月から9月に見られます。夕方になると淡い黄色の花が開き始め、一晩でしぼんでしまう短命な性質を持っています。この特徴が「一夜の恋」「無言の愛」といった花言葉の由来となっています。

オオマツヨイグサの誕生花としての意味

オオマツヨイグサは、その美しい姿と花言葉の意味合いから、誕生花としても多くの人々に親しまれています。特に夏の夕暮れに咲くその姿には、強く心を惹きつけられる魅力があります。

オオマツヨイグサの誕生花に選ばれる理由

オオマツヨイグサは、夕方に花を開かせる性質と、限られた時間だけ咲き誇る姿から、「儚さ」や「一途な想い」を象徴する花として扱われます。こうした意味合いが、誕生花に選ばれる大きな理由となっています。英語では“Evening primrose”と呼ばれ、夜の始まりを彩る美しい花として評価されています。

誕生花としてのメッセージ

オオマツヨイグサの花言葉には、「無言の愛」「移り気」「浴後の美人」などがあります。これらの言葉は、誰かを静かに想い続ける気持ちや、短いながらも深く印象に残る恋を連想させるものです。誕生花として贈る場合には、「あなたを想っています」「気づいてほしい気持ちがあります」といったニュアンスを込めることができます。

オオマツヨイグサを贈るタイミング

オオマツヨイグサは、ロマンチックな意味合いを持つため、片思いや告白のタイミング、あるいは遠くから見守っている人に気持ちを伝えたいときなどにぴったりです。また、夕方以降に咲くという特徴を生かして、夜のイベントやムードのある場面での贈り物にも適しています。

オオマツヨイグサに関連する花たち

オオマツヨイグサには、似た特徴や由来を持つ他の植物たちがいくつか存在します。これらとの違いや共通点を知ることで、オオマツヨイグサの魅力をより深く理解することができます。

月見草との関係性

「月見草」は日本では古くから親しまれている名称ですが、実際にはオオマツヨイグサを指していることが多いです。太宰治の『富嶽百景』に登場する「月見草」も、実際にはこの植物であったという説が有力です。「月を待つ花」としてのイメージが、文学や詩に多く登場し、人々の心をつかんできました。

ツキミソウとの違い

オオマツヨイグサと月見草は似ているようで異なる植物です。ツキミソウは主に白い花を咲かせるのに対し、オオマツヨイグサは黄色い花が特徴です。また、ツキミソウは「宵待草」や「Evening primrose」という呼び名と混同されることも多いため、正確な見分け方を知ることが大切です。

他の植物との共通点

オオマツヨイグサは、「夜に咲く」「短命」「愛情を象徴する」といった特徴を持つ点で、夜香木や月下美人などとも共通しています。これらの植物も、限られた時間にしか見ることのできない美しさを持ち、見る人に深い印象を与えます。

オオマツヨイグサの育て方と楽しみ方

観賞用としても美しく、初心者にも育てやすいオオマツヨイグサは、自宅の庭やベランダでも楽しむことができます。その育て方と配置、そして植物愛好家にとっての魅力をご紹介します。

オオマツヨイグサの育成方法

オオマツヨイグサは、日当たりと風通しの良い場所を好みます。水はけのよい土を用意し、種まきは春先が最適です。過湿に注意すれば特別な手入れはほとんど必要なく、自然に近い環境でもよく育ちます。耐寒性・耐暑性にも優れており、日本の気候にも適応しやすい植物です。

庭におけるオオマツヨイグサの配置

オオマツヨイグサは背が高くなるため、庭の背景やフェンス沿いに植えると見映えがします。夕方から夜にかけて開花するため、夜に照明を当てることで幻想的な雰囲気を演出することもできます。また、他の夕咲き植物と組み合わせることで、季節感のあるナイトガーデンを楽しむことも可能です。

植物愛好者にとっての魅力

オオマツヨイグサの最大の魅力は、花が開く瞬間を「目で見て楽しめる」点です。まるで魔法のように、数十秒で花が開く様子は観察対象としても人気があります。植物観察が趣味の方や、自然とのふれあいを大切にする人にとって、非常に魅力的な存在です。

オオマツヨイグサの他は?日本で人気の花々

1. チューリップ

春の訪れを告げるチューリップは、カラーバリエーションが豊富で見る人の心を和ませます。シンプルなフォルムと可憐な姿は、子どもから大人まで愛され、ガーデニングや花束にも人気があります。

2. 薔薇(バラ)

気品と美しさの象徴である薔薇は、恋愛や感謝の気持ちを伝えるのにぴったりの花です。香りや品種が豊富で、華やかな雰囲気を演出できるため、贈り物や特別な日の演出にも欠かせません。

3. 桜(サクラ)

日本の春を代表する花・桜は、短い開花期間に咲き誇る潔さから「はかなさ」や「美しさ」の象徴とされます。お花見文化を通じて、人と人をつなげる力も持つ、日本の心に深く根付いた花です。

4. 紫陽花(アジサイ)

梅雨時期を彩る紫陽花は、土壌のpHによって花色が変化するユニークな特性を持っています。和風庭園にも洋風ガーデンにも調和し、雨に濡れた姿が特に美しく、情緒を感じさせてくれます。

5. 向日葵(ヒマワリ)

夏の太陽を象徴する向日葵は、元気や明るさの代名詞です。その堂々とした姿と太陽に向かって咲く性質が前向きなエネルギーを感じさせ、見る人を元気づけてくれます。

6. 菊(キク)

日本の国花でもある菊は、長寿や高潔さの象徴とされ、仏花としても尊ばれています。品種や咲き方も多様で、季節感を取り入れた生け花やアレンジメントにも最適です。

7. 椿(ツバキ)

冬から春にかけて咲く椿は、光沢のある濃い緑の葉と深紅の花が魅力。和の趣を大切にする茶道や日本庭園では欠かせない存在で、控えめながらも芯の強さを感じさせます。

8. 彼岸花(ヒガンバナ)

秋の彼岸に咲く彼岸花は、その独特な形状と真紅の色合いが印象的。「再会」や「情熱」といった花言葉を持ち、季節の移ろいを感じさせる風景の一部として親しまれています。

9. 蘭(ラン)

エレガントで上品な蘭は、高級感あふれる見た目から贈答用としても人気。長く咲き続ける特性や、洋蘭・東洋蘭などの多彩な種類があるため、育てる楽しみも魅力のひとつです。

10. 梅(ウメ)

春の始まりを告げる梅は、寒さの中でも凛として咲く強さが美徳とされています。香りも高く、古くから和歌や絵画など文化的にも親しまれており、日本らしい風情を感じさせます。

まとめ

オオマツヨイグサは、その開花のタイミングや花言葉、そして育てやすさなど、多くの魅力を持つ植物です。夕暮れに咲くその姿は、どこか懐かしさと安らぎを感じさせてくれます。

オオマツヨイグサの魅力の再確認

夜にそっと咲くオオマツヨイグサは、その控えめながら確かな存在感で、人々の心を惹きつけます。観賞用としてだけでなく、物語や詩の題材としても愛される存在です。

花言葉との関連性を考える

「無言の愛」「移り気」「浴後の美人」といった花言葉は、オオマツヨイグサの性質と深く結びついています。短い命でありながら、強い印象を残すその花は、まさにその花言葉を体現しています。

オオマツヨイグサを楽しむためのヒント

夜の散歩中に咲く様子を観察したり、夕暮れに開花の瞬間を動画に収めたりと、オオマツヨイグサは日常の中にちょっとした感動をもたらしてくれます。あなたもぜひ、この美しい植物と花言葉の世界を楽しんでみてください。

ライター紹介 Writer introduction

Sato君

花屋で働いてた日本男児(O型) コピーライターの経験も活かし花に関して、わかりやすく&信ぴょう性がある記事作りを心掛けながら配信中。 instagramでは「動く!4コマ漫画~花言葉劇場」を投稿しています。