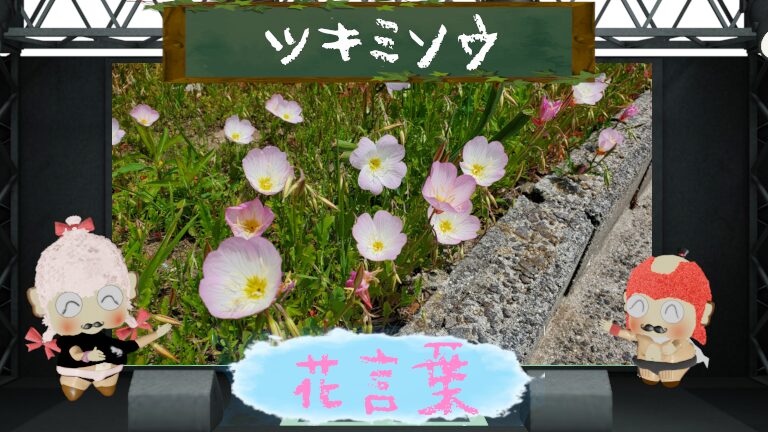

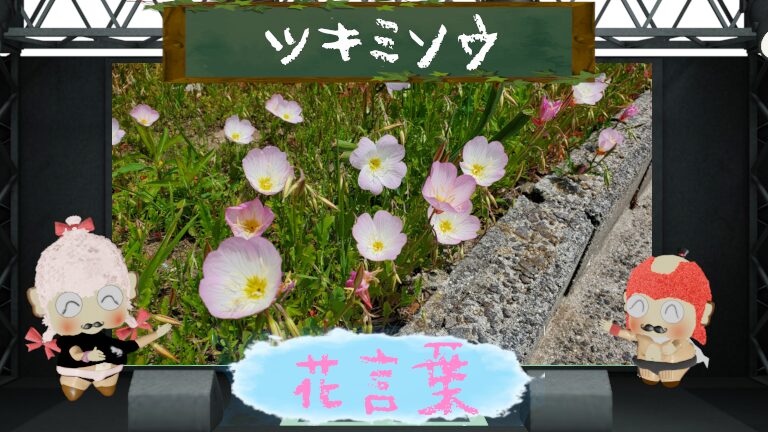

ツキミソウの花言葉には「無言の愛」や「儚い恋」など、深い意味が込められています。月見草として親しまれるこの植物は、日本の文学や文化にも登場し、人々の心に残る存在です。花屋の元店員として培った経験をもとに、ツキミソウの種類や特徴、栽培方法、さらには歌や文化にまつわるエピソードまで丁寧に解説します。

ツキミソウとは?基本情報

- 学名:Oenothera tetraptera

- 科名:アカバナ科

- 原産地:メキシコ原産、観賞用として日本に渡来

- 開花時期:初夏から秋(6~9月頃)

- 特徴:

- 夜に花を開き、朝にはしぼむ一夜花(いちやばな)。

- 白や淡いピンクの可憐な花を咲かせる。

- 名前の「月見草」は、月の出と共に咲く様子から。

良さ

- 夜に咲く幻想的な美しさ

夕方から夜にかけて咲き、月明かりに照らされて白く浮かぶ姿はとても幻想的。夏の夜を彩る花として人気があります。 - 儚さの魅力

一晩でしぼんでしまう花の命は短いですが、そのはかなさが逆に美しく、人々の心に残ります。 - 香りの良さ

優しく甘い香りがあり、夜風に乗って広がるため、庭に植えると涼やかな夏の夜を楽しめます。 - 丈夫で育てやすい

日当たりの良い場所なら元気に育ち、特別な手入れもあまりいらないため、家庭の庭やベランダでも育てやすい花です。 - 観賞価値と薬効

観賞用として親しまれるほか、ツキミソウの仲間は種子から採れる油(イブニングプリムローズオイル)が、健康食品や美容に利用されます。

ツキミソウの花言葉

- 「無言の愛」

夜にひっそりと咲き、朝には静かにしぼんでしまうツキミソウ。その姿は声に出さずとも心に秘めた愛を象徴するとされ、この花言葉が生まれました。 - 「移り気」

夜にだけ咲き、朝には消えてしまう花の儚さから、気持ちの変わりやすさや一瞬の恋心を表しています。 - 「ほのかな恋」

白く淡い花が月明かりに照らされて静かに咲く姿が、切なく淡い恋心に重ねられました。強く燃え上がる恋ではなく、静かに寄り添うような気持ちを意味します。 - 「静かな愛情」

大きな声で主張するのではなく、そっと寄り添うような優しい愛を象徴します。自己主張せずに相手を思う姿を重ねた花言葉です。 - 「儚い恋」

一夜限りでしぼんでしまう命の短さが、長続きしない恋や叶わぬ恋の象徴となり、この花言葉がつけられました。

花言葉が生まれた背景

ツキミソウは「一夜花」と呼ばれるように、夜に咲いて朝にはしぼむ性質があります。そのため、

- 夜=秘めた愛

- 短命=儚さ

といったイメージが結びつき、花言葉として「無言の愛」「儚い恋」が定着しました。

また、昼間には見られない花姿を知る人々が「秘密の恋」や「夜のロマン」と結びつけて解釈したことも背景にあります。

ツキミソウの花言葉~色別ver

1. 白いツキミソウ

- 花言葉:「無言の愛」「純潔」「秘められた恋」

- 意味の背景:

白は清らかさを象徴し、月明かりに映える姿から「純粋な愛」や「声に出さない思い」を示します。夜に静かに咲いて消える姿は、奥ゆかしい日本的な美意識にも重ねられています。

2. ピンクのツキミソウ

- 花言葉:「可憐」「淡い恋」「やさしい心」

- 意味の背景:

優しいピンク色は、初恋や淡く儚い恋心を連想させます。主張せずに寄り添うような愛情を象徴し、恋の始まりや優しい気持ちを託す花としても人気です。

3. 黄色(仲間のマツヨイグサに近い色)

- 花言葉:「移り気」「つかの間の恋」

- 意味の背景:

黄色い月見草系(マツヨイグサやオオマツヨイグサ)は夜に咲いて翌朝しぼむ特徴から、気持ちの移ろいやすさや儚さと結びつきました。

4. 淡い紫(園芸品種などで見られる)

- 花言葉:「秘めた思慕」「切ない愛情」

- 意味の背景:

紫は高貴さや神秘性を象徴し、夜に咲く花と相まって「人知れぬ恋」や「静かな憧れ」といったロマンチックな意味を持ちます。

色別まとめ

- 白=無言の愛・純潔

- ピンク=可憐・淡い恋

- 黄色=移り気・儚さ

- 紫=秘めた思慕・切ない愛

ツキミソウはどの色も「夜に咲いて朝に消える」という共通点を持つため、全体的に「儚い愛」や「秘めた思い」を軸にした花言葉が多いのが特徴です。

ツキミソウの花言葉の意味や由来

花言葉には「無言の愛」「移り気」「ほのかな恋」「静かな愛情」「儚い恋」などがあります。

それぞれの意味は、花の特徴や人々が感じ取ったイメージから生まれました。

1. 無言の愛

- 意味:声に出さず、ただ心の奥に秘めた愛。控えめで相手に気づかれないような静かな思い。

- 由来:ツキミソウは夜にひっそりと咲き、翌朝にはしぼむため、まるで「誰にも見せずに消えてしまう」存在。その姿が「言葉にならない愛」や「秘めた恋心」と結びつきました。

2. 移り気

- 意味:気持ちが変わりやすい、一途になりきれない心。

- 由来:ツキミソウは夜に咲いて朝にはしぼむ“一夜花”。その短い命の移ろいやすさから、「心もまた変わりやすい」と解釈されました。特に黄色系の仲間(マツヨイグサなど)によく当てはまります。

3. ほのかな恋

- 意味:大きく燃え上がる情熱的な恋ではなく、静かに寄り添うような淡い恋心。

- 由来:花の色合いは白や淡いピンクで、強烈な派手さはなく、月明かりに照らされて咲く姿がとても優美。その「控えめな美しさ」が「控えめな恋」や「淡い想い」にたとえられました。

4. 静かな愛情

- 意味:主張せず、騒がず、相手を思いやる落ち着いた愛情。

- 由来:夜の静けさに咲く花の姿から。昼に咲く花々のように目立たず、静かに夜を彩る様子が「静かで穏やかな愛」と重ねられました。

5. 儚い恋

- 意味:短く終わる恋、叶わぬ想い。

- 由来:ツキミソウの花は一夜限りで散ってしまいます。その短命さが「短く終わってしまう恋」や「続かない愛情」の象徴となりました。人の一生や恋の短さを重ねて、多くの詩や文学でも使われています。

意味や由来のまとめ

ツキミソウの花言葉は、

- 夜にだけ咲く → 「無言の愛」「秘めた想い」

- 一夜でしぼむ → 「移り気」「儚い恋」

- 淡い色合い → 「ほのかな恋」「静かな愛情」

というように、花の性質や咲き方そのものが由来となっています。

実は、太宰治の「富嶽百景」に出てくる有名な言葉「富士には月見草がよく似合ふ」も、この「儚さ」と「静かな美しさ」を象徴しているんです。

ツキミソウの花言葉は怖いの?

ツキミソウ(月見草)の代表的な花言葉は以下の通りです。

- 無言の愛

- 静かな愛情

- ほのかな恋

- 移り気

- 儚い恋

一見すると「愛」や「恋」を表す美しい言葉ですが、「移り気」「儚い恋」には少し切なく、時には不吉にも受け取れるニュアンスが含まれています。

なぜ怖いと感じられるのか?

- 一夜でしぼむ花

ツキミソウは夜に咲き、翌朝にはしぼむ“一夜花”。この「短命さ」が「はかない命」「終わりの早い恋」に重ねられ、不安や寂しさを感じさせます。 - 花言葉「移り気」

愛情や気持ちがすぐ変わってしまう様子を表すため、「裏切り」「浮気」を連想させることもあり、贈り物としては怖い印象になることもあります。 - 文学的なイメージ

太宰治の『富嶽百景』の有名な一文「富士には月見草がよく似合ふ」では、月見草の持つ“孤独や儚さ”が文学的に描かれています。ここから「寂しさ」「虚しさ」の象徴として怖い印象を持たれることもあります。

ポジティブな側面

ただし、ツキミソウの花言葉は必ずしも「怖い」ものではありません。

- 「無言の愛」=言葉ではなく行動で示す誠実さ

- 「静かな愛情」=穏やかで落ち着いた関係

- 「ほのかな恋」=控えめで優しい思い

といった優しく美しい意味も多く含まれています。

つまり「怖い」よりも、「儚い」「切ない」イメージが強い花と言えます。

まとめると

ツキミソウの花言葉は「怖い」というよりも、短命で夜にしか咲かない姿が、儚さや寂しさに結びついて少し不安を感じさせるため、そう思われることがあるのです。

ツキミソウの面白いエピソード

- 誤解されやすい名前

日本では「月見草」という名前が広く知られていますが、実際には「マツヨイグサ(待宵草)」など同じ仲間の花と混同されることが多いです。太宰治の小説『富嶽百景』の中で「富士には月見草がよく似合ふ」という有名な一文がありますが、実際に指している花はマツヨイグサであるとも言われています。 - 一夜花のロマン

昔の人は、一晩でしぼむ姿に「人の命」や「恋の儚さ」を重ねて、短歌や俳句に詠み込んできました。 - 観賞の仕方

夜に咲くため、昼間しか花を見られない人は「なぜ咲かないのか?」と不思議に思ったとか。夜に花を開くことを知らずに枯れたと誤解する人もいたそうです。 - イブニングプリムローズの名前

英語で「Evening Primrose(イブニングプリムローズ)」と呼ばれ、夜に咲く性質がそのまま名前になっています。西洋でも夜のロマンを象徴する花とされています。 - 月との関わり

月見草の花言葉には「無言の愛」「移り気」「はかない恋」などがあり、月夜に咲く姿から月とのつながりを強く感じさせる花とされています。

ツキミソウの種類と特徴

ツキミソウはアカバナ科に属する植物で、学名は Oenothera。本来はメキシコ原産の多年草ですが、日本に渡来してからは庭や鉢植え、野に咲く花として定着しました。白色やピンク色の花を夕方から夜にかけて咲かせ、朝にはしぼむ一夜花として知られています。その儚い姿から「清純」「無言の愛情」といった花言葉が生まれました。

ツキミソウにはいくつかの種類があり、それぞれ特徴や魅力が異なります。花屋で働いていた頃も、お客様から「月見草と待宵草の違いは?」とよく質問を受けたものです。以下では代表的な品種について詳しく紹介します。

ヒルザキツキミソウの特徴

ヒルザキツキミソウは、日中に咲く珍しいタイプの月見草です。名前の通り昼間から花を開き、淡いピンク色の花弁が特徴です。可憐な印象を持ち、花壇や庭先でよく利用されます。多年草で丈夫なため、日本の気候にも適応しやすく、園芸用として人気が高い種類です。

マツヨイグサ(待宵草)の特徴

**マツヨイグサ(待宵草)**は、夕方に黄色い花を咲かせる種類で、オオマツヨイグサもその仲間です。名前の「待宵」は「宵を待つ」という意味で、まさに夕方から夜にかけて咲く習性を表しています。太宰治が「富士には月見草がよく似合ふ」と書いた際の月見草は、このマツヨイグサを指しているともいわれています。

ツキミソウの誕生花としての意味

ツキミソウは6月や7月の誕生花として扱われることが多く、花言葉の「無言の愛」「儚い恋」といった意味が誕生日を迎える人へのメッセージになります。花屋の現場では「プレゼントとして贈ると少し切ない意味になるけど大丈夫?」と相談されることもありました。贈る相手との関係性を考え、白色の清純さやピンク色の可憐さを前面に出して「美人のように清らか」というポジティブな解釈で渡すと良いでしょう。

ツキミソウの栽培方法

ツキミソウは見た目の儚さに反して、比較的丈夫な植物です。多年草で育てやすく、初心者でもチャレンジしやすいのが魅力です。私が花屋で育成展示を担当していたときも、お客様から「こんなに繊細に見えるのに、意外と元気に育つんですね」と驚かれることがありました。

ツキミソウの水やり方法

ツキミソウは乾燥にやや強い植物です。土の表面が乾いたらたっぷりと水やりをするのが基本です。過湿は根腐れの原因となるため注意が必要です。特に鉢植えの場合は水はけの良い土を選び、受け皿に水を溜めないようにしましょう。

鉢植えでのツキミソウの育て方

鉢植えでツキミソウを育てる場合、日当たりと風通しの良い場所に置くことがポイントです。多年草なので冬越しも可能ですが、寒冷地では霜に注意が必要です。肥料は春と秋に与えると花つきが良くなります。白色やピンク色の花が咲く姿はとても美しく、室内のインテリアとしても楽しめます。

ツキミソウの開花時期と様子

ツキミソウの開花時期は主に初夏から秋にかけてです。夕方になると白やピンクの花が開き、夜の間に満開を迎えます。そして朝になると静かにしぼむ姿は「一夜限りの美人」ともいわれるほど。花屋のショーケースでは見られないその瞬間の美しさこそ、育てる人だけが味わえる特別な魅力です。

ツキミソウにまつわる歌や文化

ツキミソウは花としての美しさだけでなく、日本の文学や音楽にもたびたび登場します。その背景には、夜に咲き朝に消える儚さや「無言の愛」という花言葉が深く影響しています。

ツキミソウを歌った歌詞の紹介

現代の音楽シーンでも「月見草」「待宵草」をテーマにした歌詞が見られます。例えばJ-POPや演歌では、夜に咲く花を「秘めた想い」や「消えてしまう恋心」にたとえるケースが多くあります。歌詞に登場する月見草は、切ない恋や静かな愛情の象徴として多くの人の心に響きます。

ツキミソウの由来に関連する文化

ツキミソウという名前の由来は「月の出と共に咲く花」。古くから日本では月を愛でる文化があり、その中で夜に咲く植物は特別視されてきました。待宵草やオオマツヨイグサと混同されることも多いですが、それもまた文化的な広がりを示しています。文学作品や詩歌に「月見草」が登場するのは、その神秘的な存在感が日本人の感性に強く響くからでしょう。

打ち明けられない恋とツキミソウの関係

ツキミソウの花言葉「無言の愛」は、打ち明けられない恋心に重ねられることが多いです。夜にだけ咲き、朝には消えるその姿は、心に秘めた想いが人知れず消えてしまう様子を象徴しています。花屋の仕事をしていたとき、片思い中のお客様が「自分の気持ちを花に託したい」とツキミソウを選んだことがありました。その瞬間、花が人の心を代弁する力を改めて感じたのを覚えています。

ツキミソウの他は?日本で人気の花々

- チューリップ

春の代表的な花で、赤・黄・ピンクなど多彩な色が楽しめます。花姿がシンプルで可愛らしく、入学や新生活の季節を彩ります。球根植物なので毎年育てやすく、花壇や鉢植えでも人気です。 - 薔薇(バラ)

「花の女王」と呼ばれるほど華やかで存在感のある花。芳しい香りと多様な色が魅力で、贈り物や記念日の花としても定番です。洋風の庭やアーチ仕立ても映え、優雅な雰囲気を演出します。 - 桜(サクラ)

日本の春を象徴する花で、お花見文化に深く根付いています。儚く散る姿が美しく、季節の移ろいを感じさせてくれます。ソメイヨシノをはじめ多くの品種があり、開花時期も地域ごとに楽しめます。 - ユリ

大きく豪華な花を咲かせ、純白や黄色、ピンクなど気品ある美しさが特徴。香りも強く、花束やフラワーアレンジメントでも人気です。球根で育てやすく、切り花にしても長持ちします。 - アジサイ(紫陽花)

梅雨の風物詩で、雨に濡れる姿がとても風情ある花。土壌のpHによって青やピンクに色が変わるのも魅力です。庭木としても人気があり、長い期間花を楽しめます。 - コスモス

秋を代表する花で、風に揺れる姿が可憐です。ピンクや白、赤など鮮やかな花色で野原や庭を彩り、丈夫で育てやすいのが特徴。日本の秋の風景に欠かせません。 - スイセン(水仙)

冬から早春にかけて咲く清楚な花。甘い香りと上品な姿が特徴で、寒い時期に春を先取りするような存在感を持ちます。庭や鉢植えでも育てやすく、群生させるとより美しい景観になります。 - ヒマワリ

夏を代表する花で、明るい黄色の大輪が太陽に向かって咲く姿は元気の象徴。花言葉も「憧れ」「元気」で、見る人を明るい気持ちにしてくれます。切り花としても人気で、夏の贈り物にもぴったりです。 - カーネーション

母の日の花として有名で、赤やピンクの愛らしい花色が特徴。長持ちするためプレゼントに重宝されます。品種改良が進み、近年は青や紫など珍しい色も登場しています。 - 菊(キク)

日本の伝統的な花で、長寿や高貴さを象徴します。秋に咲く品種が多く、鑑賞用から仏花まで幅広く利用されます。菊花展など文化的な広がりもあり、格式と美しさを兼ね備えた花です。

まとめ

ツキミソウの花言葉は「無言の愛」「儚い恋」「静かな愛情」など、夜に咲いて朝にしぼむ姿に由来する深い意味を持っています。ヒルザキツキミソウやマツヨイグサなどの種類があり、それぞれ特徴や文化的な背景が異なります。栽培も比較的容易で、鉢植えでも楽しめる多年草として家庭の庭やベランダを彩ります。

ツキミソウは「美人のように清純」でありながら「儚さ」を感じさせる特別な花だということ。プレゼントとして贈る際には意味を理解し、相手へのメッセージを意識することで、より心に残る贈り物になるでしょう。

ツキミソウはただ美しいだけでなく、文学、音楽、文化と深く結びつき、人々の心に静かに寄り添う存在です。その魅力を知り、ぜひ生活に取り入れてみてください。

ライター紹介 Writer introduction

Sato君

花屋で働いてた日本男児(O型) コピーライターの経験も活かし花に関して、わかりやすく&信ぴょう性がある記事作りを心掛けながら配信中。 instagramでは「動く!4コマ漫画~花言葉劇場」を投稿しています。