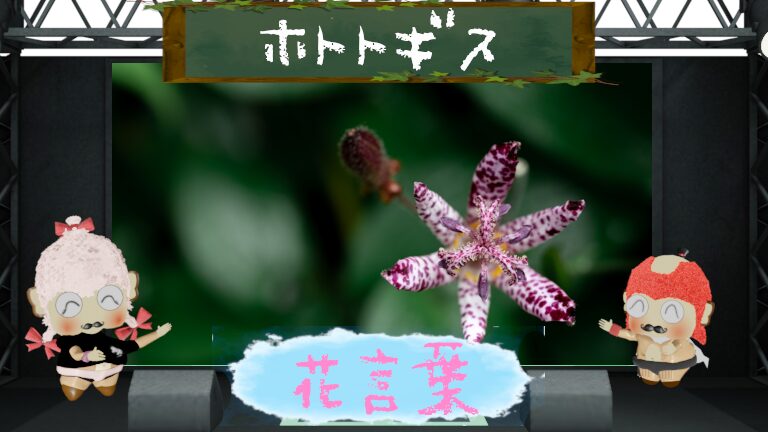

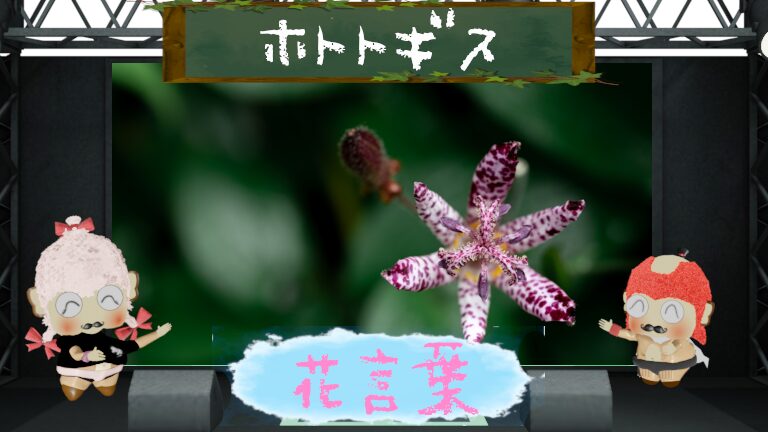

コピーライターで花屋の元店員です。この記事では、秋の庭を彩る特徴的な植物「ホトトギス」とその「花言葉」に注目し、基本情報から育て方、花の特徴、さらにギフトとしての利用方法まで丁寧に紹介します。ホトトギスは日本の自然や文化に深く結びついた植物であり、その意味や由来を知ることで、より豊かな愛情を持って楽しむことができます。

ホトトギスとは?基本情報

- 学名:Tricyrtis hirta

- 分類:ユリ科ホトトギス属

- 原産地:日本を中心に東アジア

- 開花時期:9月~10月頃

- 花の特徴:白や薄紫の花びらに紫色の斑点があり、まるで鳥のホトトギスの胸の模様に似ていることから「ホトトギス」と名づけられました。花の形はユリに近く、細やかな模様が和風の美しさを漂わせます。

良さ・魅力

- 秋を彩る和の花

日本の庭園や茶庭によく植えられ、しっとりとした風情を演出してくれます。派手さはなくとも、静かで落ち着いた美しさがあります。 - 丈夫で育てやすい

半日陰や湿り気のある土壌を好み、比較的育てやすいため、庭の下草としても人気があります。 - 長く楽しめる花期

秋のはじめから晩秋にかけて長く咲き続けるので、季節の移ろいとともに鑑賞を楽しめます。

ホトトギスの花言葉

- 「永遠にあなたのもの」

┗ 斑点のある花びらが長く残り、秋の間じっと咲き続ける姿から、変わらぬ想いを象徴するとされます。少しロマンチックな意味合いですね。 - 「秘めた意志」

┗ 派手さはなく日陰でも静かに咲く姿が、自分の信念を静かに守る姿勢と重ねられています。人目につきにくいけれど凛とした花姿から生まれた花言葉です。 - 「永遠の若さ」

┗ 秋に咲き誇る生命力や、模様がどこか新鮮で独特な美しさを持つことから「年を重ねても失われない美」を象徴します。 - 「ひたむき」

┗ 控えめながらも毎年秋になると変わらず花を咲かせる姿に由来します。目立たずとも懸命に咲く健気さを表しています。

補足エピソード

- 鳥のホトトギスは「忍耐強く鳴き続ける鳥」として知られます。その名を借りた花にも「耐える」「秘める」といった花言葉が重ねられてきたと考えられています。

- 西洋では「Toad Lily」と呼ばれていますが、そこでは不気味さではなく「珍しい模様」「ユニークさ」が強調され、花言葉も「独特の美」「個性」といった意味で解釈されることが多いです。

つまり、ホトトギスの花言葉は「永遠」「秘める心」「凛とした美しさ」といった、派手さよりも奥深さを感じさせるものが中心なんです。

ホトトギスの花言葉~色別ver

ホトトギスは紫系が多いですが、白花やピンク、園芸品種では黄色系などもあり、色ごとに花言葉が付けられることがあります。日本の伝統的解釈と、園芸的に後から付けられた意味を合わせてご紹介します。

1. 紫色(もっとも一般的)

- 花言葉:「秘めた意志」「永遠にあなたのもの」

- 理由:紫は高貴さや神秘性を表す色。斑点模様のある紫の花姿が控えめながらも凛と咲くため、内に秘めた強さや一途な愛を象徴するとされます。

2. 白色(シロバナホトトギスなど)

- 花言葉:「純愛」「清楚」「誠実」

- 理由:斑点の少ない白い花は清らかさを感じさせます。茶花として特に好まれ、「余計なものをそぎ落とした美」の象徴です。

3. ピンク色(園芸品種)

- 花言葉:「ひたむきな愛」「可憐」

- 理由:ピンクは優しさや恋愛に結びつけられ、秋に控えめに咲く姿から「密やかな想い」を表すとされています。

4. 黄色(キバナホトトギス)

- 花言葉:「個性」「独創性」「変わらぬ魅力」

- 理由:珍しい黄色い花姿は「西洋でも高評価」とされ、独自性を大切にする花言葉がつきました。模様もユニークで、「自分らしく生きる」意味が込められています。

5. 斑点が濃い品種

- 花言葉:「忍耐」「強さ」

- 理由:まだら模様が鳥のホトトギスの胸斑を思わせ、「耐えながらも凛として咲く姿」と結びつけられています。

色別まとめ

- 紫色 → 神秘・秘めた意志

- 白色 → 清楚・誠実

- ピンク → 可憐・ひたむきな愛

- 黄色 → 個性・独創性

- 斑点濃色 → 忍耐・強さ

色ごとに微妙にニュアンスが変わりますが、共通して「控えめな美しさ」「秘めた心」がベースになっています。

ホトトギスの花言葉の由来を詳しめに!

ホトトギス(杜鵑草)の花言葉は、花の姿や名前の由来、そして日本文化や西洋での受け止め方が重なって生まれています。ここでは代表的な花言葉「永遠にあなたのもの」「秘めた意志」「ひたむき」などがどのように生まれたのかを詳しくまとめますね。

1. 「永遠にあなたのもの」

- 由来:ホトトギスは秋の間、長く咲き続ける花で、花持ちも比較的良いとされます。そのため「変わらぬ想い」「永遠の愛」を象徴するようになりました。

- 解釈:控えめながらも絶えず咲く姿が、一途で永遠に続く気持ちにたとえられています。

2. 「秘めた意志」

- 由来:ホトトギスは日陰や山野のしっとりした場所を好み、派手ではないものの凛として咲きます。この「ひっそりと、しかししっかり生きる姿」が「秘めた強さ」と解釈されました。

- 文化的背景:日本の「侘び寂び」にも通じ、目立たずとも内面の美しさを大切にする精神に結びつきました。

3. 「ひたむき」

- 由来:他の花に比べて地味で注目されにくいにも関わらず、毎年欠かさず秋に花を咲かせる健気な姿が由来です。

- 象徴性:人知れず努力を続ける姿勢を重ねて、「ひたむき」という花言葉が付けられました。

4. 「永遠の若さ」

- 由来:秋という落ち葉の季節に、鮮やかな模様を見せることから「枯れゆく時期でも失われない生命力」を象徴するとされます。

- 解釈:年齢に関係なく内面の美しさが輝き続けることを重ねて付けられた言葉です。

名前との関係

- 花の斑点模様が鳥の**ホトトギス(不如帰)**の胸の模様に似ていることが名前の由来。

- 鳥のホトトギスは「忍耐強く鳴く鳥」としても知られ、そこから「忍耐」「秘める心」といった意味も加わったと考えられています。

西洋での解釈

- 英名は Toad Lily(ヒキガエルのユリ)。まだら模様がカエルを連想させることからですが、西洋では「個性的」「ユニークな美」という花言葉が付与されました。

- これは「和風の奥ゆかしさ」とは対照的に「珍しさ・唯一無二さ」が評価された形です。

まとめると、ホトトギスの花言葉は

- 花の姿(斑点模様・控えめな咲き方)

- 開花の季節(秋に咲き誇る強さ)

- 名前の由来(鳥のホトトギスの忍耐性)

これらが複合的に重なって生まれています。

ホトトギスの花言葉は怖いの?

「ホトトギスの花言葉=怖いのでは?」と感じる方がいるのは、曼殊沙華や彼岸花のように「死」や「別れ」と結びついた花と混同されることがあるからなんです。でも、実際のホトトギス(杜鵑草)の花言葉は 怖いものではありません。詳しく整理してみます。

なぜ「怖い」と思われるのか?

- 鳥のホトトギスとの混同

- 鳥のホトトギス(不如帰)は、古典文学や俳句で「鳴き声が寂しい」「死を告げる鳥」として扱われることが多いです。

- そのため「ホトトギス=不吉」というイメージが連想されやすいのです。

- 斑点模様の見た目

- 花びらに散った紫の斑点が「血のよう」「毒々しい」と感じる人もいます。

- 西洋名 Toad Lily(ヒキガエルのユリ) も、苦手な人にとっては「気味が悪い」と映ることがあります。

- 秋の花という背景

- 秋は「もののあわれ」や「寂しさ」と結びつく季節。茶花としては「侘び寂び」を表す美しさですが、人によっては「寂しい・怖い」と感じられることもあります。

怖い要素は様々

- ホトトギスの花言葉そのものは怖くない

- 「怖い」と感じられるのは、名前の由来となった鳥のイメージや、模様の見た目、秋という季節感による誤解や主観的な印象

むしろ本来の花言葉は「強さ」「誠実さ」「永遠」といった前向きな意味を持つ花なんです。

ホトトギスの花言葉が怖いと言われる理由を深堀り!

「ホトトギス(花)」と「ホトトギス(鳥)」が文学や文化の中でどう扱われてきたかを比較して、なぜ「怖い」と混同されやすいのかを詳しく掘り下げてみます。

花のホトトギス(杜鵑草)

- 特徴:斑点模様のあるユリ科の多年草。秋の庭や茶花でよく用いられる。

- 象徴性:

- 控えめで奥ゆかしい美しさ

- 長く咲き続ける強さ

- 「侘び寂び」に通じる静かな存在感

- 花言葉:

- 「永遠にあなたのもの」

- 「秘めた意志」

- 「ひたむき」

- 「永遠の若さ」

👉 花そのものには「怖い」意味はなく、むしろ誠実さや強さを象徴する存在。

鳥のホトトギス(不如帰)

- 特徴:夏の訪れを告げる鳥。古来より和歌・俳句に多く詠まれる。

- イメージ:

- 寂しさ・不吉さ

- 鳴き声が切なく、夜にも鳴くことから「死を知らせる鳥」「幽霊鳥」とも言われた。

- 古典では「血を吐くまで鳴く」という表現があり、悲しみや儚さを象徴。

- 執念や忍耐

- 「忍ぶ鳥」とされ、耐え続ける存在として文学に描かれた。

- 季語としての役割

- 夏の季語であり、哀愁・孤独・儚さを詠む際に使われることが多い。

- 寂しさ・不吉さ

なぜ混同されるのか?

- 名前の一致

- 花のホトトギスは、花びらの斑点模様が「鳥の胸の斑点」に似ていることから名づけられました。

- そのため、「鳥=不吉」というイメージが花にも引きずられた。

- 見た目の印象

- 花のまだら模様を「血の跡」に見立てる人もいたため、鳥の「血を吐くまで鳴く」という伝承と重なった。

- 文学的影響

- 鳥のホトトギスが和歌・俳句で「死・哀愁」と強く結びついていたため、同じ名前を持つ花も「怖い」イメージで連想されやすくなった。

- 花のホトトギス → 「秘めた強さ」「一途」「永遠」など前向きな花言葉

- 鳥のホトトギス → 「死・哀愁・忍耐」など切なく少し怖いイメージ

- 混同の原因 → 名前の由来(胸の斑点模様)、見た目、古典文学での鳥の扱われ方

つまり、「ホトトギスの花言葉は怖い?」という疑問の背景には、鳥の文化的イメージが花に影響したという事実があるんです。

ホトトギスの面白いエピソード

- 名前の由来

花びらの斑点模様が、鳥のホトトギス(不如帰)の胸にある斑点模様と似ていることから命名されました。鳥の鳴き声ではなく、模様が由来なのはちょっと意外ですよね。 - 茶道との関わり

茶花としても古くから愛され、侘び寂びの美意識に通じる「地味ながらも奥深い美しさ」を象徴する花として用いられています。 - 海外での人気

西洋では「Toad Lily(ヒキガエルのユリ)」と呼ばれており、まだら模様がカエルの肌を連想させるからだそうです。日本の「ホトトギス」という雅な名前とは印象が大きく違って面白いです。

ホトトギスは、華やかさよりも控えめな美を大切にする日本人の美意識と相性が良い花です。庭や茶席でひっそり咲く姿に気づくと、ちょっとした発見の喜びを与えてくれる、そんな奥ゆかしい魅力があります。

ホトトギスの育て方

ホトトギス(和名:杜鵑草)はユリ科の植物で、属名はTricyrtis。学名に示される通り、独特な模様を持つ花弁が特徴的です。原産地は日本を含む東アジアで、北海道から本州、台湾まで広く分布しています。品種の中には日本固有種も存在し、園芸愛好家の間で人気を集めています。

水やりと栽培環境

ホトトギスは日陰や半日陰を好み、乾燥には弱い特徴を持ちます。水やりは土の表面が乾いたタイミングでたっぷり行うことが大切です。鉢植えの場合は特に乾燥しやすいため、こまめな管理が必要です。油点草という別名もあり、斑点模様の花弁がヒキガエルの肌を連想させるとして英名では「Toad Lily」と呼ばれています。

開花時期と季節ごとの管理法

ホトトギスの開花時期は9月から10月。秋の花として誕生花にも位置づけられています。季節ごとの管理としては、春から夏にかけては葉の成長期なので肥料を与え、夏は直射日光を避けて風通しを良くします。秋は開花に集中するため水やりを丁寧に行い、冬は地上部が枯れるため休眠期として管理します。

鉢植えで育てる方法

鉢植えの場合は、排水性の良い土を使い、鉢底石を敷いて根腐れを防ぎます。日陰でも育つ植物なので、庭が狭い家庭やマンションのベランダでも栽培が可能です。フラワーアレンジメント用の切り花としても活用でき、秋のフラワーギフトにもおすすめです。

ホトトギスの花の特徴

ホトトギスの花はユリに似た形状で、花弁に斑点模様が入るのが最大の特徴です。紫色、ピンク、黄色など品種によって色のバリエーションがあり、日本独特の侘び寂びを表現する花としても人気です。

花弁の斑点と色のバリエーション

ホトトギスの花弁には紫色やピンクの斑点が散り、まるで絵画のように美しい模様を描きます。中には黄色系統の品種もあり、珍しい色彩は庭のアクセントになります。花屋勤務時代、お客様が「この模様が独特で面白い」とよく話されていたのを思い出します。

開花時期と美しさ

秋に開花するホトトギスは、しっとりと落ち着いた美しさを持ちます。開花の瞬間は小さいながらも存在感があり、他の花にはない魅力を放ちます。特に庭の隅や日陰に咲く姿は、日本の四季や文化を象徴するようです。

珍しい品種:キイジョウロウホトトギスとヤマジノホトトギス

ホトトギスには多くの種類が存在します。その中でも、黄色い花を咲かせるキイジョウロウホトトギスは希少で、愛好家にとって憧れの品種です。また、ヤマジノホトトギスは日本の山地に自生する固有種で、素朴で自然な美しさを持ちます。これらの品種は、切り花や庭植えで特に人気があります。

ホトトギスをギフトとして贈る

花屋の店員として働いていた頃、ホトトギスをプレゼント用に選ばれるお客様もいました。独特の模様や意味を持つ花は、誕生日や特別な日のギフトに適しています。

誕生日や特別な日のための実用的な選択肢

ホトトギスは誕生花として9月や10月に関連付けられることが多く、誕生日プレゼントにピッタリです。季節感を重視したギフトとして贈ると、相手に強い印象を与えられます。秋の花束に添えるだけで、洗練された雰囲気になります。

魅力を伝えるギフトメッセージ

ホトトギスの花言葉「永遠にあなたのもの」「秘めた意志」「ひたむき」は、愛情や思いを表現するのにぴったりです。メッセージカードに「この花の花言葉に込めた思いを受け取ってください」と添えれば、心温まるギフトになります。

フラワーアレンジメント

ホトトギスは切り花としても魅力的で、フラワーアレンジメントに取り入れると独特の存在感を発揮します。和風のアレンジやモダンなデザインに合わせることができるため、季節のギフトや店舗装飾にも適しています。

ホトトギスの魅力を知ろう

ホトトギスには花言葉や由来に深い意味が込められています。日本文化に根付いた植物として、ただの観賞用にとどまらず、心のメッセージを伝える存在でもあります。

込められた意志や思い

花言葉の「秘めた意志」や「永遠にあなたのもの」は、控えめながらも強い気持ちを表現します。小さな花に秘められた意志や愛情は、相手に誠実な思いを届ける手段になります。

日本文化の関わり

杜鵑草という和名は、鳥のホトトギスの胸の斑点に似た模様に由来します。日本の俳句や和歌ではホトトギス(鳥)が「忍耐」や「哀愁」を表す象徴とされ、植物のホトトギスも同じように静かで奥深い意味を持つ花として親しまれてきました。

花が持つメッセージ

「永遠」「永遠に」という花言葉は、秋に咲き続ける姿に由来しています。誕生日や特別な日に贈る際、この永遠の思いを伝えることができ、愛情や絆を強調する効果があります。まさに花を通じた心の表現といえるでしょう。

ホトトギスの他は?日本で人気の花々

ホトトギスの他に日本で人気の高い花を10個、それぞれの良さを含めてご紹介します。

- チューリップ

春を代表する花で、鮮やかな赤や黄色、ピンクなど色彩豊か。花言葉も「思いやり」や「愛」などポジティブで、卒業や入学のシーズンにぴったり。子どもから大人まで人気があります。 - 薔薇(バラ)

「花の女王」とも呼ばれる存在感。香り、色、形すべてにおいて華やかで、愛や情熱を象徴。ギフトや庭園の主役に選ばれることが多く、特別感を演出できます。 - 桜(サクラ)

日本を象徴する花。満開の景色は圧巻で「儚さ」「美しさ」を感じさせる存在。春の訪れを知らせる花見文化とも深く結びつき、人々の心を動かす魅力があります。 - 紫陽花(アジサイ)

梅雨の時期を彩る花。咲き進むにつれて青や紫、ピンクと色が変化するのが特徴。雨に濡れる姿も美しく、しっとりとした季節感を楽しめます。 - 菊(キク)

日本の伝統を象徴する花で、格式の高さと落ち着いた雰囲気が魅力。長持ちすることから「長寿」や「高貴」の意味を持ち、お供えや式典にも欠かせません。 - 牡丹(ボタン)

豪華で大輪の花が魅力的。「百花の王」と呼ばれ、優雅さと存在感が際立ちます。庭に咲けば圧倒的な華やかさで、春の風景を彩ります。 - 藤(フジ)

房状に垂れ下がる花姿が幻想的。藤棚に咲き誇る紫色の花は、日本庭園や神社で親しまれています。香りもよく、和の情緒を漂わせる魅力があります。 - 椿(ツバキ)

冬から春にかけて咲き、寒さの中で鮮やかな赤や白の花を咲かせるのが特徴。光沢のある葉と共に、凛とした美しさが日本人に愛されています。 - 向日葵(ヒマワリ)

夏を象徴する花で、太陽に向かって咲く姿が元気と明るさを与えてくれます。大輪の黄色い花はエネルギーを感じさせ、子どもから大人まで人気です。 - 梅(ウメ)

春の始まりを告げる香り高い花。寒さの中で凛と咲く姿は「忍耐」や「高潔」を象徴します。白や紅色の花は、早春の風物詩として日本人に親しまれています。

まとめ

ホトトギス(杜鵑草)はユリ科の植物で、日本をはじめとする東アジアに自生し、学名や英名にも独自の背景があります。特徴的な斑点模様を持つ花弁は紫色やピンク、黄色など品種によって異なり、それぞれに美しさがあります。花言葉には「永遠にあなたのもの」「秘めた意志」「ひたむき」といった意味が込められており、誕生日や特別な日のギフトにもピッタリです。日本文化や歴史と深い関わりを持つホトトギスは、ただの植物ではなく、愛情や意志を伝える表現手段でもあります。育て方や栽培環境を理解し、季節ごとの管理を行えば、庭や鉢植えでその美しさを長く楽しむことができます。

ライター紹介 Writer introduction

Sato君

花屋で働いてた日本男児(O型) コピーライターの経験も活かし花に関して、わかりやすく&信ぴょう性がある記事作りを心掛けながら配信中。 instagramでは「動く!4コマ漫画~花言葉劇場」を投稿しています。