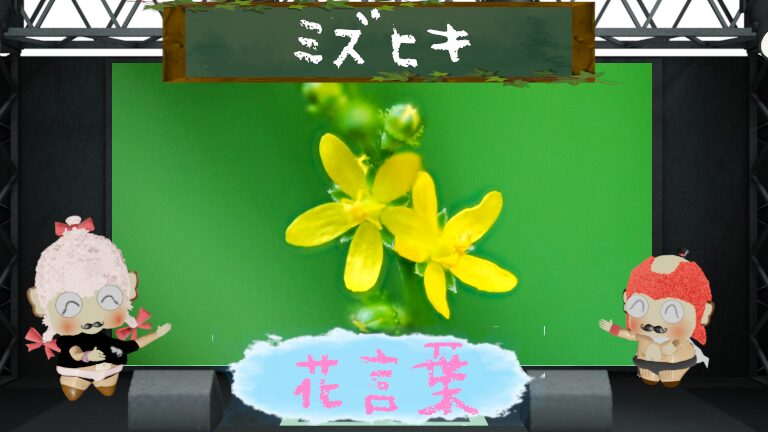

コピーライターで花屋の元店員です。この記事では、ミズヒキと花言葉を中心に、その由来、栽培方法、季節感、ギフトやアレンジメントでの活かし方を詳しくご紹介します。紅白の花穂が織りなす繊細な美しさを知ることで、植物の奥深い魅力を感じていただければ幸いです。

ミズヒキとは?基本情報

- 和名:ミズヒキ(水引)

- 学名:Polygonum filiforme(または Persicaria filiformis と分類されることも)

- 科属:タデ科 イヌタデ属

- 分布:日本各地の山野、林の縁や木陰に自生。アジアの一部にも広く分布。

- 花期:7月~10月

- 特徴:細い赤い花穂を長く伸ばし、小さな赤と白の花を点々と咲かせる姿が印象的。

良さ・魅力

- 名前の由来の美しさ

花穂が紅白に見えることから、祝儀袋に使われる「水引」にたとえられて名付けられました。小さい花ながら縁起の良い象徴です。 - 控えめな美

遠くから見るとただの赤い線のように見えるのに、近づくと紅白の可憐な小花が確認できる、その“奥ゆかしさ”が日本的な美意識と重なります。 - 野の花の風情

林の木陰や庭の隅でひっそりと咲き、派手ではないが存在感のある野草として茶庭などでも好まれています。 - 長く楽しめる花期

夏から秋にかけて咲き続けるので、季節の移ろいを感じながら長期間観賞できます。 - 園芸でも人気

耐陰性があり丈夫なため、和風庭園や山野草として親しまれています。

ミズヒキの花言葉

- 「感謝」

控えめながらも長く咲き続ける姿が、陰ながら支えてくれる人への感謝を象徴するとされます。 - 「慶事」

花が紅白に見えることから、水引飾りのように祝い事に用いられるイメージと重なり、めでたさを表します。 - 「祝い」

結婚式や贈答品に添えられる紅白の水引と同じく、吉祥やおめでたい出来事に結びつけられてきました。 - 「喜び」

小さな花が集まって紅白の輝きを放つ様子が、喜びを分かち合う気持ちに重ねられています。 - 「思い出」

野の花らしい控えめな美しさから、心の奥に残る懐かしい記憶を呼び起こす花としても意味づけられています。

ミズヒキの花言葉の由来

1. 紅白の花色からの由来

ミズヒキの小花はとても小さく、遠目には赤い線に見えますが、よく見ると花弁の表が赤、裏が白になっています。

この「赤と白」の組み合わせは日本文化において古来より祝い事・吉祥の象徴とされてきました。結婚式や贈答品に用いる水引飾りと同じ色合いであることから、

- 「慶事」

- 「祝い」

- 「喜び」

といった花言葉が生まれました。

2. 水引との結びつき

名前の「ミズヒキ」は、贈答品にかける紅白の水引飾りにたとえたものです。

細長く伸びる花穂が、紅白の水引のように見えるためこの名が付きました。ここから、贈り物やお祝いの象徴としての意味が広まり、

- 「感謝」

- 「結び」

といった人と人とのつながりに関する花言葉にもつながりました。

3. 控えめで目立たない花姿からの由来

ミズヒキの花は非常に小さく、ぱっと見では気づかれないほど控えめです。しかし、よく観察すると紅白の美しさを秘めています。

この奥ゆかしい美しさが、**「感謝」「思い出」**といった静かな心情を表す花言葉へと結びついています。

4. 茶道文化との関係

ミズヒキは茶席の花(茶花)として古くから愛用されてきました。千利休以来、「目立たず、しかし品格のある花」として重宝されたことから、日本的な美意識と調和し、花言葉に「感謝」「喜び」といった心を静かに表現する意味が含まれるようになったと考えられます。

つまり、紅白の花色 → 水引の縁起 → 控えめな美 → 茶花の歴史という流れが、ミズヒキの花言葉の由来を形作っているのです。

ミズヒキの花言葉は怖いの?

結論からいうと、ミズヒキの花言葉には「怖い」意味合いは含まれていません。いずれも紅白の色合いや、日本的な「奥ゆかしい美しさ」から生まれた、おめでたく優しい意味ばかりです。

なぜ「怖い」と思われるのか?

いくつかの理由が考えられます。

- 名前の響き

「ミズヒキ(水引)」という言葉が、「結び」「縛り」といった意味を連想させるため、スピリチュアル的に「縁を強く結ぶ」→「呪縛」という解釈をされることがあるかもしれません。 - 見た目の印象

細長い赤い線のような花穂が、血の筋や糸のように見えることもあり、人によっては不気味に感じられることがあります。 - 民間伝承の影響

山野草の中には曼殊沙華(彼岸花)のように「怖い花言葉」が広まっているものもあります。その影響で、秋に咲くミズヒキも同じように思われてしまうことがあるようです。

実際の花言葉の本質

ミズヒキは「紅白の水引」にたとえられ、祝い事や感謝の象徴とされる花です。

つまり、怖いどころか、むしろ 縁起の良い花 なのです。茶花としても重宝され、心を和ませる存在です。

まとめると、ミズヒキの花言葉は怖くなく、「感謝」や「祝い」といった前向きな意味が中心。

ただし見た目や名前の響きから「怖い」と感じる人もいる…というのが実態です。

ミズヒキの面白いエピソード

- 紅白の秘密

ミズヒキの花は上から見ると赤く、下から見ると白く見えます。このため「紅白のめでたさを併せ持つ花」とされ、古くから吉祥の象徴として扱われてきました。 - 茶花としての地位

千利休以来、茶席にふさわしい“目立たぬ美”を持つ花として重宝され、茶花の代表格のひとつになっています。 - 地方での呼び名

地域によっては「スズヒキ」「ミズヒキソウ」などとも呼ばれ、昔から身近な山野草として親しまれてきました。 - 花言葉

「感謝」「慶事」「祝い」など。紅白の色合いが縁起物とされることに由来しています。

ミズヒキの育て方と栽培のポイント

花屋に勤めていた頃、注文や商品説明の際にミズヒキ(水引草)について尋ねられることがよくありました。タデ科に属する多年草であり、日本各地の山野に自生するこの植物は、紅白の花弁を持つ小花を花茎に沿って咲かせる姿が印象的です。栽培自体はそれほど難しくありませんが、性質を理解するとより生育が安定します。ここでは育て方の基本を丁寧に解説します。

水引草を育てるための環境

ミズヒキは半日陰から明るい日陰を好む植物です。直射日光の強い環境では花穂が傷みやすいため、木漏れ日が差し込むような場所が理想です。多年草であり、秋の花として長い期間楽しめるため、庭の彩りに欠かせない存在です。土壌は水はけのよい腐植質に富んだ土を選びましょう。

植え付け時期と手入れ方法

植え付けに適した時期は春または秋です。根付きがよく、成長も安定します。植え付け後は適度に水やりを行い、乾燥を防ぎます。花屋時代、初心者の方へ必ず伝えていたのは「剪定」と「間引き」です。花茎が込み合うと風通しが悪くなるため、花穂が咲き終わったら切り戻すと良いでしょう。肥料は少なめで十分で、栽培の手間はあまりかかりません。

人気の植物との比較(胡蝶蘭やネリネ)

贈り物や慶事のギフトとして人気の高い胡蝶蘭やネリネと比較すると、ミズヒキは華やかさでは劣るものの、紅白の花穂が持つ縁起の良さは特別です。胡蝶蘭は格式高い生花として誕生花にも取り上げられますが、ミズヒキは日常に寄り添う存在であり、祭礼やアレンジメントにさりげなく加えると季節感と喜びを演出できます。花屋時代、商品説明の際には「控えめながら心に残る花」と紹介していました。

ミズヒキの花の季節感と季語

ミズヒキは秋の訪れを告げる植物として、古くから和歌や俳句にも詠まれてきました。花言葉の由来も紅白の色合いから「祝い」「感謝」「慶事」などが中心で、日本の文化に深く根付いています。

秋の訪れと水引草の関連性

秋になると細長い花茎に紅白の花弁が連なり、風に揺れる姿は季節の移ろいを象徴します。花屋の店先で秋のアレンジメントにミズヒキを加えると、それだけで「秋らしさ」が増し、お客様からも好評でした。

季節ごとの楽しみ方

春は植え付けの時期、夏は青々とした葉の生育を楽しみ、秋には紅白の花穂を鑑賞します。冬は地上部が枯れますが多年草のため翌年も芽吹きます。この四季のリズムこそが日本人の感性に合い、思い出や喜びを重ねるきっかけとなっています。

雑草としての側面と管理法

山野に自生する性質から、庭では繁殖しすぎて雑草と見なされることもあります。花屋時代のお客様の中には「庭で勝手に増えて困る」という声もありました。管理のコツは、花穂が咲き終わったら早めに刈り取ること。これでタネが広がるのを防ぎ、適度に楽しむことができます。

ミズヒキを育てるためのヒント

ミズヒキは見た目の繊細さに反して丈夫で、性質も扱いやすい植物です。ここではより実践的なヒントをご紹介します。

水引草に似た花の選び方

同じ仲間に「キンミズヒキ」があります。こちらは黄色い花穂を持ち、秋の花壇を彩るのに最適です。アレンジメントでは紅白のミズヒキと合わせると、さらに華やかな色合いになります。水引草に似た植物を取り入れることで、季節感や祭礼の雰囲気を強められます。

栽培に必要な道具と材料

植え付けにはスコップ、腐葉土、鉢や庭土があれば十分です。支柱を用いると花茎が倒れにくくなり、繊細な花穂を美しく保てます。肥料は緩効性タイプを少量与えるだけで生育が安定します。花屋勤務時代、お客様には「必要最小限の道具で十分に育つ」と説明していました。

生育のための注意点

湿り気は好みますが、過湿は根腐れの原因になります。水やりは「土の表面が乾いたら与える」程度で問題ありません。また、日陰すぎると花付きが悪くなるため、適度な光が入る環境を整えることが必要です。花弁が小さいため見落としがちですが、紅白の色合いを引き出すには日照と風通しの管理が大切です。

ミズヒキの他は?日本で人気の花々

1. チューリップ

春を代表する花で、色や形が豊富に揃い、明るく親しみやすい雰囲気が魅力です。花言葉は「思いやり」。公園や庭を鮮やかに彩り、子どもから大人まで幅広く愛されています。

2. 薔薇(バラ)

「花の女王」と呼ばれる存在で、豪華な花姿と甘い香りが特徴。花言葉は色によって異なり、赤は「愛情」、白は「純潔」と多彩です。贈り物やギフトとしても不動の人気を誇ります。

3. 桜

日本を象徴する花で、春の訪れを告げる特別な存在。短い開花期間だからこそ尊ばれ、花言葉は「精神の美」「優美な女性」。祭礼や観賞会で人々の心をつなぎます。

4. 紫陽花(あじさい)

梅雨の時期を彩る花で、土壌の酸性度によって青やピンクに変わる色合いが魅力です。花言葉は「移り気」ですが、最近では「家族団らん」という温かい意味でも親しまれています。

5. 向日葵(ひまわり)

夏の太陽を思わせる大輪の花。花言葉は「憧れ」「情熱」。元気で明るい印象を与え、ガーデニングや切り花、アレンジメントでも大人気です。

6. 椿(つばき)

冬から春にかけて咲き、光沢のある葉と大ぶりの花が美しい植物。花言葉は「控えめな優しさ」「誇り」。日本庭園にもよく植えられ、茶花としても長い歴史を持ちます。

7. 菊(きく)

日本の国花のひとつで、秋を象徴する花。花言葉は「高貴」「高潔」。祭礼や仏花だけでなく、近年は洋風アレンジにも取り入れられ、新しい魅力を発信しています。

8. 蘭(ラン)

特に胡蝶蘭は贈り物や慶事のギフトに人気。花言葉は「幸福が飛んでくる」。高級感ある姿と長持ちする性質から、ビジネスシーンや記念日にも重宝されています。

9. 梅(うめ)

厳しい冬を耐え忍び、早春に香り高い花を咲かせる姿が魅力。花言葉は「上品」「忍耐」。古来より詩歌に詠まれ、春を告げる縁起の良い花とされています。

10. 藤(ふじ)

長く垂れ下がる花穂が幻想的で、庭園や神社仏閣でも親しまれる花。花言葉は「優しさ」「歓迎」。春の訪れを彩り、藤棚の下での観賞は日本の風物詩です。

まとめ

ミズヒキはタデ科の多年草で、秋の季節に紅白の花穂を咲かせる日本らしい植物です。花言葉は「感謝」「慶事」「祝い」「喜び」「思い出」と前向きで、怖い意味は一切ありません。由来は紅白の水引にたとえられたことにあり、贈り物やギフト、祭礼、アレンジメントにも可能です。

ライター紹介 Writer introduction

Sato君

花屋で働いてた日本男児(O型) コピーライターの経験も活かし花に関して、わかりやすく&信ぴょう性がある記事作りを心掛けながら配信中。 instagramでは「動く!4コマ漫画~花言葉劇場」を投稿しています。