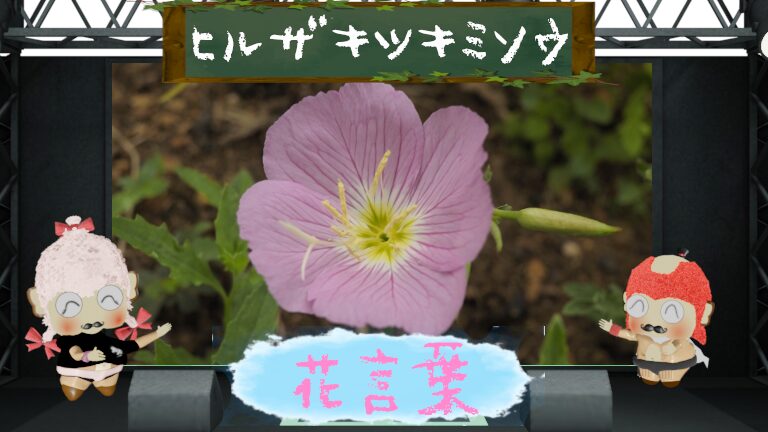

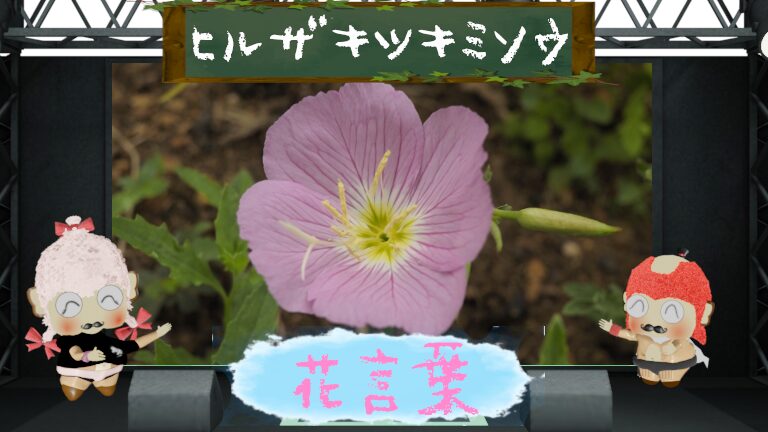

コピーライターで花屋の元店員です。この記事では「ヒルザキツキミソウ」と「花言葉」を中心に、植物としての魅力や特徴、育て方、由来などを丁寧に解説していきます。淡いピンク色が印象的な昼咲きの月見草は、観賞用として日本でも人気があり、誕生花としても扱われています。花言葉や意味を知ることで、より深くこの植物の美しさを楽しめるでしょう。

ヒルザキツキミソウとは?基本情報

- 学名:Oenothera speciosa

- 分類:アカバナ科マツヨイグサ属

- 原産地:北アメリカ(テキサスなど)

- 和名:「昼咲月見草」

- 開花時期:5月〜7月頃

- 花色:淡いピンクから白色、中心は黄色を帯びることが多い

- 花の大きさ:直径5cm前後

- 特徴:名前の通り昼間に咲く月見草の仲間で、夕方から咲く「ツキミソウ」とは対照的。多年草で地下茎を伸ばし、群生しやすい。

良さ・魅力

- 優しい花姿

淡いピンク色がグラデーションのように広がり、地面を彩る姿はとても可憐です。庭や道端で群生すると、風景が柔らかい印象になります。 - 丈夫で育てやすい

乾燥や日照にも比較的強く、痩せ地でも育ちやすい性質を持っています。初心者でも扱いやすい植物です。 - 昼咲きという珍しさ

月見草の仲間なのに昼間に花を咲かせるという特徴がユニークで、観賞価値も高いです。 - 和洋の庭に合う

和風の庭にも洋風ガーデンにもなじみやすく、雑草化するほど強い生命力がありながら見映えも良いのが魅力です。

ヒルザキツキミソウの花言葉

- 自由な心

- 無邪気

- 奥深い愛

意味の解説

- 自由な心

ヒルザキツキミソウは地下茎を伸ばしてどんどん広がり、野原や道端でも群生して咲きます。強い生命力を持ち、場所を選ばず花開くその姿が「自由に生きる心」を象徴しています。 - 無邪気

花の色は淡いピンクや白で、まるで子どもの笑顔のようなあどけない雰囲気を持っています。その可憐で素朴な印象から「無邪気」という花言葉が生まれました。 - 奥深い愛

見た目は控えめながら、群れ咲いたときに一面を染める美しさは圧巻です。その一途に咲き続ける姿が「深く続く愛情」を表しているとされています。

花言葉が生まれた背景

- 「月見草」とは夕方に咲くイメージがありますが、昼咲月見草はその名の通り昼に咲く少し変わり種。どんな環境でも力強く根を張ることから「自由」や「強さ」といった意味が込められました。

- また、淡く優しい花姿が人々に「無邪気さ」や「純粋さ」を感じさせたことも理由のひとつと考えられています。

ヒルザキツキミソウの花言葉の由来

1. 「自由な心」

ヒルザキツキミソウは北米原産ですが、日本でも明治期に観賞用として導入され、その後は道端や空き地にまで広がりました。

地下茎を横に伸ばし、どんな環境でもたくましく花を咲かせる姿が「束縛されない自由な心」を象徴するとされ、この花言葉につながりました。

2. 「無邪気」

花は淡いピンクから白へと変化し、朝から夕方にかけて開花します。

ふんわりとした色合いと可憐な姿が、子どものあどけなさや純粋さを思わせることから「無邪気」という花言葉が与えられました。

特に群生して咲く姿は、無邪気に遊ぶ子どもたちを連想させるといわれています。

3. 「奥深い愛」

昼間に咲く珍しさ、そして群生したときに一面を染める圧倒的な美しさから、見た目以上に強い印象を与える花です。

見かけは小さく控えめですが、咲き広がると大きな景観を作り出す――その「一途さ」や「持続する生命力」が「深く続く愛情」を表すと解釈されました。

名前との関わり

「月見草」といえば夜に咲くイメージですが、この花は「昼に咲く」という特異な性質を持ちます。

その少し変わった在り方も、「自分らしく自由に生きる」という意味づけと結びつき、花言葉の背景になったと考えられています。

ヒルザキツキミソウの花言葉は怖いの?

「月見草」と名の付く花には、「怖い」「切ない」と感じられる花言葉を持つものがあり、混同されやすいのですが、ヒルザキツキミソウ(昼咲月見草)の花言葉自体は怖い意味はありません。むしろやさしく前向きな意味が中心です。

「怖い」と言われる理由

- 名前の混同

- 「ツキミソウ」や「マツヨイグサ」など同じアカバナ科の仲間と混同されがちです。

- 特に「月見草」として有名な マツヨイグサ(待宵草) には「移ろいやすい恋」「移り気」など少し切ない花言葉があり、そこから「怖い」と思われることがあります。

- 夜に咲く仲間のイメージ

- 夜に開花する花は昔から「神秘的」「はかない」とされ、不吉さや幻想性と結びつけられることが多いです。

- しかしヒルザキツキミソウは昼に咲くため、そうした「夜の怖いイメージ」とは距離があります。

安心ポイント

- ヒルザキツキミソウは ポジティブで柔らかな花言葉しか持たない とされ、贈り物やガーデニングでも安心して楽しめる花です。

- 「怖い」という印象は、他の月見草の仲間との混同が大きな原因です。

ヒルザキツキミソウの面白いエピソード

- 名前の由来

「月見草」といえば夜に咲くイメージですが、この種は昼間に咲くため「昼咲月見草」と呼ばれています。夕方に咲くマツヨイグサ(待宵草)や、夜に咲くツキミソウ(本来の月見草)と混同されることも多いです。 - 群生して道端を彩る

日本に渡来したのは明治時代。園芸用に持ち込まれたものが野生化し、現在では道路脇や空き地で群生している姿をよく見かけます。特に春から初夏にかけて一面をピンクに染める景観は見事です。 - 「外来種」だけど人気者

北米原産の帰化植物で、在来種に影響を与える面もある一方、その美しい群落風景が「雑草とは思えない」と好意的に捉えられることも多い花です。

ヒルザキツキミソウの育て方

花屋時代、散歩途中で見かけることの多かったヒルザキツキミソウは、丈夫な性質を持ち、初心者でも比較的容易に育てられる植物です。北アメリカを原産地とするこのアカバナ科の多年草は、学名を Oenothera speciosa といい、日本では「昼咲月見草」という和名でも知られています。

ヒルザキツキミソウを育てるための環境

ヒルザキツキミソウは日当たりを好むため、昼間にしっかりと太陽光を浴びられる環境が理想です。乾燥にも比較的強い性質を持つため、庭やプランターに植えてもよく育ちます。特にピンク色の花が群生すると、写真映えする美しい景観が広がります。土壌は水はけのよい環境が適しており、根腐れを防ぐことが大切です。

ヒルザキツキミソウの育成時の注意点

丈夫な植物とはいえ、育成には注意点があります。地下茎を伸ばして広がる性質を持つため、放置すると想像以上に増え、他の植物の生育を妨げる場合があります。植える際にはスペースを考え、増えすぎた場合はこまめに整理すると良いでしょう。夕方以降に花が閉じるため、観賞時間は主に昼間となります。

ヒルザキツキミソウの開花時期と特性

ヒルザキツキミソウの開花時期は5月から7月頃が中心です。昼間に咲き、夕方に閉じる習性を持ち、短い時間の中で清純な美しさを放ちます。花は開花とともに色の変化を見せ、初めは白に近い淡い色合いから徐々にピンク色に変わる姿が魅力的です。この変化が「無言の清純」「自由な愛情」といった花言葉の由来につながっています。

ヒルザキツキミソウに関する注意事項

毒性と植えてはいけない理由

ヒルザキツキミソウは観賞用としては安心して楽しめますが、一部には「植えてはいけない」とされる声もあります。その理由は繁殖力の強さにあります。地下茎で広がるため、意図せず庭全体に広がり、管理が難しくなるのです。毒性自体は強くありませんが、ペットや小さなお子様が誤って口にしないよう注意すると安心です。

ヒルザキツキミソウの怖い側面とは?

「ヒルザキツキミソウの花言葉は怖いのか?」と質問を受けることがあります。結論から言うと、花言葉自体は「自由な心」「無邪気」「奥深い愛」といった前向きな意味が中心で、怖いものではありません。ただし、月見草の仲間であるマツヨイグサやツキミソウの中には「移ろいやすい恋」など切ない意味を持つ花言葉が存在するため、混同されることから怖い印象が生まれるのです。

ヒルザキツキミソウの写真とその魅力

ヒルザキツキミソウの美しい写真

実際に写真で見ると、淡いピンク色の花が群れ咲く光景は息をのむほどの美しさです。花屋時代、仕入れたヒルザキツキミソウをお客様にお見せすると、その柔らかい色合いと清純な雰囲気に心を惹かれる方が多くいらっしゃいました。散歩中に群生地を見つけたときの感動は忘れられません。

ヒルザキツキミソウの花の色と特性

ヒルザキツキミソウの花は開花直後は白に近い色ですが、時間の経過とともにピンク色へと変化します。この変化こそが特性のひとつであり、生命の移ろいを映し出すような儚さを感じさせます。淡い色のグラデーションは光の加減によっても違った表情を見せ、写真に収めることでその魅力を一層感じ取ることができます。

他の月見草との違い

ヒルザキツキミソウは「昼咲き月見草」と呼ばれる通り、昼間に開花する性質を持ちますが、他の月見草との違いを知ると理解が深まります。

昼咲き月見草との比較

「昼咲き月見草」という名前自体がヒルザキツキミソウの和名です。昼間に咲く特性を持ち、学名 Oenothera speciosa は「speciosa=美しい」を意味します。一般的な月見草が夕方から夜にかけて咲くのに対し、昼間に咲く点が大きな違いです。

マツヨイグサとの関係性

マツヨイグサ(待宵草)は、夕方から咲き始め、夜にかけて花を開きます。英語では「Evening primrose」と呼ばれ、薬用植物としても知られています。ヒルザキツキミソウは同じOenothera属の仲間ですが、開花時間が昼間であること、色合いが淡いピンク中心であることが大きな違いです。混同されやすいですが、それぞれ異なる魅力と意味を持っています。

ヒルザキツキミソウに関する英語情報

英名と呼称

ヒルザキツキミソウは英語で Showy Evening Primrose と呼ばれます。「Showy」は華やかな、「Primrose」はサクラソウを意味しますが、ここではOenothera属の花を指します。学名は Oenothera speciosa で、speciosa は「美しい」という意味を持ちます。

英語でのヒルザキツキミソウの特徴

英語圏では、昼間に咲く性質を持つ珍しいEvening primroseとして認識されています。花色の変化や昼咲きの特性は園芸愛好家にとって魅力的であり、ブログや園芸雑誌でも紹介されています。日本同様、観賞用の植物として広く愛されています。

ヒルザキツキミソウと季節の関係

ヒルザキツキミソウの季節ごとの育て方

春から初夏にかけて成長期を迎えるため、この時期に日当たりの良い場所でしっかりと育てることが重要です。夏場は高温に強いですが、乾燥しすぎると生育が弱まるため適度な水やりが必要です。秋以降は地上部が枯れ、地下茎で越冬します。季節ごとの性質を理解することで、毎年の開花を楽しむことができます。

ヒルザキツキミソウの開花季節

ヒルザキツキミソウの開花季節は5月から7月頃です。誕生花としても扱われるこの時期、花壇や庭、公園を美しく彩ります。清純で優雅な花姿は、季節を象徴する存在として人々に愛されてきました。

ヒルザキツキミソウの他は?日本で人気の花々

- チューリップ

春を代表する花で、色や品種の多さが魅力です。赤や黄色の鮮やかな色合いは元気を与え、ピンクや白は優しい雰囲気を演出します。ガーデニングや花束にも人気で、季節の訪れを感じさせる存在です。 - 薔薇

高貴で華やかな姿が象徴的で、香りの豊かさも魅力です。赤は愛情、白は純潔、ピンクは感謝と、色ごとに花言葉が豊かで、贈り物にも最適です。洋風ガーデンから和風庭園まで幅広く親しまれています。 - 桜

日本の春を象徴する花で、一斉に咲き誇る姿は圧巻です。儚さと美しさを兼ね備え、散る瞬間まで人々を魅了します。花見文化とともに、日本の四季や情緒を象徴する花として特別な存在です。 - 紫陽花

梅雨時期に彩りを添える花で、青や紫、ピンクなど咲き進むにつれて色が変化します。雨に濡れた姿は涼やかで美しく、季節感を強く感じられます。庭植えにも切り花にも人気です。 - ひまわり

夏を代表する花で、太陽に向かって咲く力強い姿が魅力です。元気や明るさを象徴し、見ているだけで前向きな気持ちにさせてくれます。花壇や大規模なひまわり畑は夏の風物詩です。 - コスモス

秋風に揺れる姿が美しく、可憐でありながら群生すると華やかさもあります。ピンクや白、赤などの色合いが優しく、親しみやすい存在です。秋の訪れを告げる花として愛されています。 - 梅

早春に咲き、厳しい寒さの中で香りを放つ姿が魅力です。紅白の花は新春を祝うようで、気品があります。古来より日本文化と深く結びつき、和歌や絵画にも多く登場します。 - 椿

冬から春にかけて咲き、艶やかな花びらが特徴です。赤や白の花が緑の葉に映え、シンプルながら存在感があります。茶道や日本庭園に欠かせない花で、和の美を象徴します。 - 牡丹

「花の王」と称される豪華さが魅力で、咲き誇る姿は気品と風格を感じさせます。鮮やかな大輪は庭を華やかに彩り、古くから観賞用として多くの人々に愛されてきました。 - 藤

初夏に咲く紫の花房が優雅に垂れ下がり、幻想的な雰囲気を生み出します。藤棚の下で見上げる光景は圧巻で、日本の風景美と調和する花です。香りも良く、春から初夏の風物詩となっています。

まとめ

ヒルザキツキミソウは、学名 Oenothera speciosa、和名「昼咲月見草」と呼ばれる北アメリカ原産の植物です。淡いピンク色に変化する花は、自由や愛情、清純を象徴する花言葉を持ち、日本でも誕生花として親しまれています。丈夫な性質を持ち、昼間に咲く特性が特徴的で、他の月見草やマツヨイグサとの違いも興味深いポイントです。花屋の元店員としての経験からも、ヒルザキツキミソウは育てやすく、写真映えする花としておすすめできます。花言葉や由来を理解しながら、ぜひ季節の散歩やガーデニングで楽しんでみてください。

ライター紹介 Writer introduction

Sato君

花屋で働いてた日本男児(O型) コピーライターの経験も活かし花に関して、わかりやすく&信ぴょう性がある記事作りを心掛けながら配信中。 instagramでは「動く!4コマ漫画~花言葉劇場」を投稿しています。