コピーライターで花屋の元店員です。今回は「ワレモコウ」と「花言葉」をテーマに、花の魅力や栽培方法、ギフトとしての楽しみ方などを丁寧にご紹介します。秋を象徴する植物である吾亦紅(ワレモコウ)は、独特の赤色と形状が特徴で、花言葉の由来や意味には人々の日々の思いが込められています。

ワレモコウ(吾亦紅)とは?基本情報

- 学名:Sanguisorba officinalis

- 分類:バラ科ワレモコウ属の多年草

- 原産地:日本、中国、朝鮮半島、シベリアなど広い範囲に自生

- 開花時期:8月~10月(秋の草花として親しまれる)

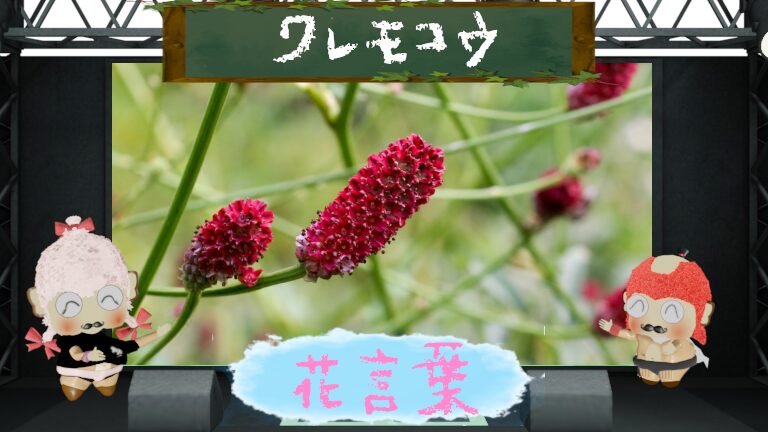

- 花の特徴:赤紫から黒紅色の小さな花が、細長い穂状に集まって咲く。花びらはなく、萼が花のように見える独特な姿。

- 草丈:50〜100cmほどで、細長い茎の先端に花がつく。

良さ・魅力

- 秋らしさを感じさせる佇まい

深い紅色の小花は、秋風に揺れる姿がとても風情豊かで、日本の四季を象徴する草花のひとつとされます。 - 生け花や茶花として人気

派手さはなくても独特のシルエットがあり、控えめな美しさが茶道の世界で重宝されています。 - 丈夫で育てやすい

日当たりと水はけの良い場所なら比較的簡単に育ち、山野草愛好家の間でも人気です。 - 薬草としての利用

根にはタンニンが多く含まれ、止血や整腸作用があるとされてきました。中国の生薬名「地楡(ちゆ)」としても知られています。

ワレモコウの花言葉

- 「愛慕」

- 「変化」

- 「移りゆく日々」

- 「もの思い」

- 「感謝」

花言葉の意味と背景

- 「愛慕」

小さな赤紫色の花が控えめに咲く姿から、奥ゆかしいけれども深い愛情を表す花言葉となりました。日本的な「静かな想い」を表現する花として知られています。 - 「変化」

ワレモコウの花はよく見ると一つひとつがとても小さな萼片の集まりで、咲き進むにつれて姿や色合いが少しずつ変化していきます。その様子が「変わりゆくもの」を象徴しているとされます。 - 「移りゆく日々」

秋風に揺れる花姿が、季節の移ろいを感じさせることからつけられた花言葉です。どこか儚さを含んだ意味合いがあり、俳句や和歌にも詠まれてきました。 - 「もの思い」

落ち着いた暗紅色の花は派手さがなく、どこか沈思するような雰囲気を漂わせています。秋の夕暮れや過ぎ行く時を感じさせ、感傷的な気分を連想させるため、この花言葉が生まれました。 - 「感謝」

地味で目立たない花ですが、群生して風に揺れる姿には温かみがあり、控えめながら人の心に寄り添う印象から「感謝」という前向きな意味も加えられています。

豆知識

- 「吾亦紅(われもこう)」という名の通り、「われもまた紅(くれない)なり」と控えめに自己を主張する花であることから、日本的な謙虚さと深い情緒を象徴しています。

- 花言葉の多くは 「もののあわれ」や「わび・さび」 といった日本独特の美意識とも結びついています。

ワレモコウの花言葉の由来

1. 「愛慕」「感謝」

ワレモコウは、小さな赤紫色の萼片が集まって穂のように咲く、とても控えめな花です。派手さはなくとも秋の野に寄り添うように咲き続ける姿から、 ひそやかに寄り添う愛情や感謝の気持ち を象徴する花言葉が生まれました。茶花や俳句に詠まれることも多く、日本人の「奥ゆかしい愛」の表現として定着したと考えられています。

2. 「もの思い」「移りゆく日々」

ワレモコウの花は小さく深い紅色で、秋風に揺れる姿がどこか哀愁を帯びています。枯れゆく草花とともに咲く姿は、人生の無常や季節の移ろいを感じさせます。そこから 「もの思い」や「移りゆく日々」 といった、儚さや感傷を映す花言葉が付けられました。日本文学における「もののあはれ」の感覚が反映されているといえます。

3. 「変化」

ワレモコウの花はよく見ると小さな花の集合体で、咲き進むにつれて色や形が少しずつ変わっていきます。この「微細な変化」が、人生や日々の移ろいを象徴するものとされ、 「変化」 という花言葉に結びつきました。

4. 名前の由来との関わり

「吾亦紅(われもこう)」という和名は「我もまた紅なり」という意味で、派手な花々に囲まれつつも「私もまた紅の一員だ」と静かに主張するニュアンスを含んでいます。この控えめで自己主張しない姿が、花言葉の 「愛慕」や「感謝」 の背景となっています。

5. 文学との関わり

松尾芭蕉や与謝蕪村をはじめ、多くの俳人・歌人がワレモコウを題材に詠みました。文学の中で秋の寂しさや「しみじみとした感情」を託されることが多かったため、 「もの思い」「移りゆく日々」 といった花言葉が強く結びつくようになったのです。

由来まとめ

ワレモコウの花言葉は

- ひそやかな愛情 → 愛慕・感謝

- 秋の哀愁 → もの思い・移りゆく日々

- 花の形の変化 → 変化

といったように、

「花の姿」「名前の意味」「文学的背景」 が重なり合って生まれました。

ワレモコウの花言葉は怖いの?

ワレモコウ(吾亦紅)の花言葉は「怖い」という印象を持たれることがありますが、実際にはどうなのかを整理して説明します。

花言葉と「怖さ」について

ワレモコウの全般的な花言葉は

- 愛慕

- 感謝

- もの思い

- 移りゆく日々

- 変化

などが代表的です。

これだけを見ると「怖い」イメージは直接的には含まれていません。むしろ「しみじみとした情緒」「奥ゆかしい愛」「人生の移ろい」が中心です。

なぜ「怖い」と思われることがあるのか?

- 花の色と姿が渋く、寂しげだから

黒紅色の小さな花穂が秋風に揺れる姿は、華やかさよりも「もの悲しさ」を感じさせます。そのため「寂しい」「不気味」と捉えられることもあります。 - 「もの思い」「移りゆく日々」といった花言葉の響き

ポジティブな愛情を表す花言葉もありますが、「もの思い」「移ろい」といった言葉は、どこか死や別れを連想させます。そのため「怖い」「不吉」と受け止められる場合があります。 - 秋の文学的イメージ

俳句や和歌でワレモコウは、よく「侘しさ」「はかなさ」を詠む題材として登場します。特に「終わりゆく季節」の象徴とされるため、死や無常観と結びついて「怖い」と感じる人もいるのです。

実際の印象

- 怖い → 不吉・死を連想する解釈(色・形・文学的背景から)

- 美しい → 控えめで上品な紅色が「秋の風情」や「わびさび」を表現

つまり、ワレモコウの花言葉は「怖い」というよりも、 人によっては哀愁や無常観が強く心に響きすぎて“怖い”と感じる ことがある、というのが本当のところです。

怖いのは受け取り方次第

ワレモコウの花言葉そのものは「愛慕」「感謝」など優しい意味合いが多いです。

ただし「もの思い」「移りゆく日々」などの花言葉や、花の姿・色合いが「寂しさ」や「死の影」を想起させるため、人によって「怖い」と受け取られることがあるのです。

ワレモコウの面白いエピソード

- 名前の由来

「吾亦紅(われもこう)」は「われもまた紅(くれない)なり」という意味。秋の草花の中で自分も小さくとも赤い花を咲かせているという控えめな自己表現が名前の由来とされ、どこか日本的な美意識を感じさせます。 - 短歌や俳句に詠まれる花

芭蕉や蕪村ら多くの俳人に親しまれ、秋の風物詩として句に登場しています。素朴で渋い美しさが、文学的なモチーフとして好まれました。 - 山里の象徴的な花

日本の山野に自生しており、昔から身近な草花として親しまれてきました。観光地でも「秋の野に咲く花」としてガイドされることがあります。

ワレモコウの別名とその由来

バラ科の多年草であるワレモコウの学名は「Sanguisorba officinalis」です。日本では「吾亦紅(われもこう)」と漢字で表記されますが、この名前には「われもまた紅なり」という意味が込められており、赤色の花を誇らしげに示しています。別名として「吾木香(われもこう)」とも呼ばれます。これは、乾燥させた根に薬効があり、香りを放つことからついたものです。

秋の草花として古くから日本文化に親しまれ、和歌や俳句、歌詞にも多く登場する植物です。その由来には自然への感謝や季節の変化を映す繊細な感覚が反映されています。

ワレモコウの特性と生息環境

ワレモコウは多年草で、直立する茎の先に小さな赤紫色の花が密集して咲きます。花びらはなく、萼片が花のように見える独特の形状が特徴です。湿った草原や山野の環境を好み、日当たりと水はけのよい土壌でよく育ちます。日本各地で見られる植物で、夏から秋にかけてが花の季節です。

ワレモコウの育て方と栽培方法

花屋の店頭でも人気のあるワレモコウですが、家庭の庭や鉢植えでも育てることができます。多年草で強健な特性を持ち、育て方の基本を押さえれば初心者でも安心です。

育て方の基本

育成方法としては、日当たりの良い場所と水はけのよい環境が必要です。多年草なので一度植えれば毎年成長し、花を楽しめます。肥料は控えめで構いませんが、成長期には有機肥料を少量与えると元気に育ちます。

育てる時期と環境

植え付けの時期は春か秋が最適です。特に秋の乾燥した気候では根が安定しやすく、翌年の花付きが良くなります。湿地を好みますが、過湿は避ける必要があります。風通しの良い環境を心がけることが大切です。

育成に必要な道具

育成に必要な道具は、基本的なガーデニング用品で十分です。スコップ、鉢、排水性の高い土、そして軽い支柱があれば安心です。多年草で成長が早いため、時期に応じて株分けを行うと長く楽しめます。

ワレモコウを使ったギフトとプレゼント

花屋に勤務していた時代、ワレモコウを使ったギフトは特に秋のシーズンに人気でした。その控えめな赤色と独特の形状は、他の花との組み合わせで存在感を放ちます。

ワレモコウを誕生日のギフトに

誕生花としても知られるワレモコウは、8月や9月の誕生日プレゼントに最適です。花言葉には「愛慕」「変化」「もの思い」などがあり、誕生日のフラワーギフトに深い意味を添えることができます。

ワレモコウの花束の楽しみ方

ワレモコウは単体でも美しいですが、バラやリリー、キキョウなどと組み合わせると、一層華やかで季節感のある花束になります。秋のフラワーアレンジメントに欠かせない存在として、多くの人々に愛されています。

ドライフラワーとしてのワレモコウ

乾燥に強い特性を活かし、ドライフラワーにして楽しむことも人気です。花の色が長持ちし、季節を超えて部屋に彩りを添えます。ナチュラルな雰囲気のインテリアやギフトとして喜ばれる一品です。

ワレモコウの人気と関連する花の特性

ワレモコウは、その落ち着いた赤色と可憐な姿から多くの人に支持されています。人気の理由は見た目の美しさだけでなく、花言葉に込められた意味や文化的背景にもあります。

人気のヒミツ

花屋で働いていた経験から言うと、ワレモコウの人気は「さりげなさ」にあります。派手ではないけれど、季節感と品のある存在感を持ち合わせ、花束の中でアクセントとして輝きます。

吾亦紅に似た花の紹介

ワレモコウに似た植物としては、ピンクッションやケイトウがあります。どちらもユニークな形状で、フラワーアレンジメントに変化を与える魅力的な花です。

ワレモコウとバラの魅力を比較

バラと比較すると、ワレモコウは控えめで素朴な美しさを持ちます。バラが愛情や幸福を象徴する花であるのに対し、ワレモコウはもの思いや愛慕を象徴し、異なる魅力を持っています。両者を組み合わせることで、華やかさと深みを併せ持つアレンジが可能です。

ワレモコウに関する豆知識

花言葉や見た目だけでなく、文化や歴史に触れることでさらに楽しむことができます。

歌詞に見る日本文化

ワレモコウは歌謡曲や詩にもたびたび登場し、日本文化に深く根付いています。花言葉の「もの思い」に重なるように、歌詞では郷愁や人々の愛情を象徴する存在として描かれています。

画像とその美しさ

秋の野に咲くワレモコウは、無料素材の画像サイトでも人気があります。その赤色の穂のような形状は、季節感を演出する写真素材としても重宝されています。撮影する際は逆光の環境で撮ると一層美しさが引き立ちます。

毒性について知っておくべきこと

バラ科の植物の中には毒性を持つ種類もありますが、ワレモコウは人や動物に有害な毒性は持ちません。安心してギフトやプレゼントに利用できる植物です。多年草としての強さと安全性も人気の理由のひとつです。

ワレモコウの他は?日本で人気の花々

日本で人気の高い花を10個、それぞれの良さを含めてご紹介します。

- チューリップ

春を代表する花で、色彩豊かで可憐な姿が特徴です。赤、黄、ピンクなど種類も多く、花言葉も「思いやり」や「愛」など前向きな意味を持つため、プレゼントにも最適です。庭や花壇を一気に華やかに彩ります。 - 薔薇(バラ)

高貴で豪華な印象を与える薔薇は「愛」や「美」の象徴です。色ごとに異なる花言葉があり、赤は情熱、白は純潔と深い意味を込められます。香りも魅力的で、贈答用として圧倒的な人気を誇ります。 - 桜

日本を象徴する花で、春の訪れを告げる存在です。淡いピンクの花びらが舞う姿は儚さと美しさを感じさせ、古くから文学や詩歌に詠まれてきました。人々を集める「花見文化」も大きな魅力です。 - ひまわり

大きく太陽のように明るい花で、夏の象徴として人気です。花言葉は「憧れ」「あなただけを見つめる」と前向きで力強さを感じさせます。エネルギッシュな印象がギフトやインテリアにも映えます。 - ユリ

気品あふれる佇まいで「純潔」「威厳」などの花言葉を持ちます。特に白いユリは清楚な美しさで人気が高く、冠婚葬祭にも用いられることが多いです。香りが強く華やかさを演出します。 - カーネーション

母の日の花として有名で「無償の愛」を象徴します。色によっても意味が異なり、赤は母性愛、ピンクは感謝、白は尊敬を表します。手軽に贈れる花束として多くの人に親しまれています。 - コスモス

秋を彩る代表的な花で、「調和」「謙虚」といった花言葉があります。優しい色合いの花びらが風に揺れる姿は繊細で心を癒します。丈夫で育てやすい点も魅力です。 - 紫陽花(アジサイ)

梅雨の時期を美しく彩る花で、青、紫、ピンクなど多彩に変化する花色が魅力です。移ろいやすい姿から「移り気」という花言葉を持ちますが、近年は「絆」や「家族愛」といった意味でも親しまれます。 - スミレ

小さく可憐な花で、春に野に咲く姿が愛らしい存在です。花言葉は「誠実」「謙虚」。日本の野花らしい素朴さと、根強い人気を持っています。ガーデニングにも適しています。 - 梅

冬の終わりから春先にかけて咲く梅は、香り高く清らかな印象を与えます。厳しい寒さに耐えて花を咲かせることから「忍耐」「高潔」といった意味を持ちます。日本文化に深く根付いた花です。

まとめ

ワレモコウは、日本の秋を彩る植物であり、花言葉には「愛慕」「変化」「もの思い」といった深い意味が込められています。誕生日のプレゼントやドライフラワーとしても人気があり、文化的にも人々の心に寄り添ってきました。バラやリリーと組み合わせることで、花束やアレンジメントに新たな魅力を与えます。季節ごとの変化を象徴し、日々の暮らしに彩りを添える花として、ワレモコウはこれからも愛され続けることでしょう。

ライター紹介 Writer introduction

Sato君

花屋で働いてた日本男児(O型) コピーライターの経験も活かし花に関して、わかりやすく&信ぴょう性がある記事作りを心掛けながら配信中。 instagramでは「動く!4コマ漫画~花言葉劇場」を投稿しています。