コピーライターで花屋の元店員です。フジバカマと花言葉について、秋の季節感や文化的背景を交えながら丁寧にご紹介します。花言葉の由来や育て方、贈り物としての価値などを知ることで、この繊細な植物をより深く味わえるはずです。

フジバカマとは?基本情報

- 学名:Eupatorium japonicum(またはEupatorium fortunei)

- 分類:キク科ヒヨドリバナ属の多年草

- 原産地:日本、中国、朝鮮半島

- 草丈:60cm~120cmほど

- 花期:8月~10月頃

- 花色:淡いピンク、白っぽい紫など

- 香り:乾燥させると甘い香りを放ち、古来から香料として利用されました。

良さ

- 秋の七草の一つ

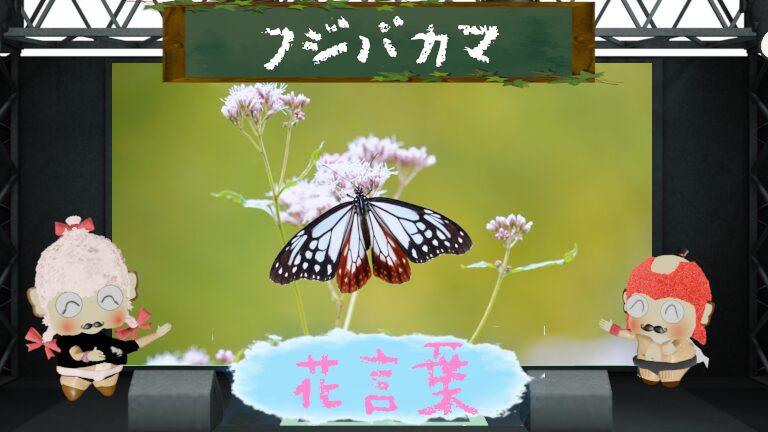

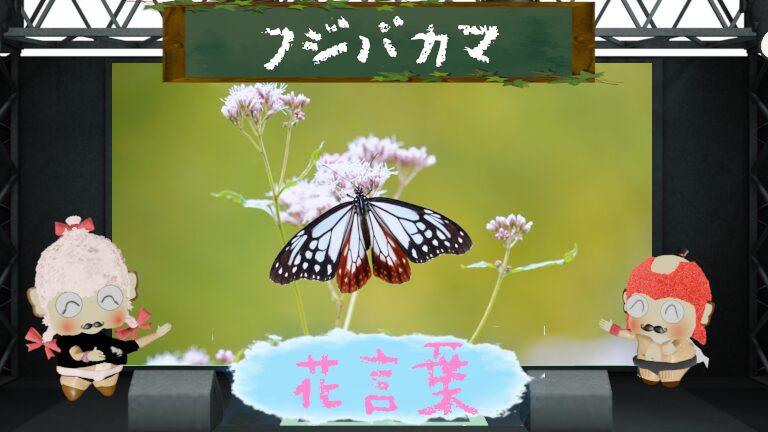

万葉集にも登場するほど古くから親しまれ、秋を彩る代表的な花。楚々とした姿が日本的な美意識に合います。 - 蝶を呼ぶ花

特にアサギマダラという渡りをする蝶が好んで蜜を吸うことで知られ、庭に植えると蝶との出会いが楽しめます。 - 香りの楽しみ

葉を乾燥させると桜餅に似た甘い香りが漂い、昔は衣装に忍ばせたり、薫物の材料としても使われていました。 - 丈夫で育てやすい

日当たりと風通しが良ければよく育ち、宿根草なので毎年楽しめるのも魅力。 - 風流な雰囲気

派手ではないが上品で、茶花や生け花にも重宝され、和の空間によく馴染みます。

フジバカマの花言葉

- あの日を思い出す

古来より「懐かしさ」や「過ぎ去った日々への想い」と結び付けられた花言葉。万葉集や古典文学に多く登場し、秋の七草として人々に秋の情緒を思い起こさせることから生まれました。 - ためらい

小さな花が群れて咲く様子が、控えめで遠慮がちな雰囲気を与えるためとされます。自己主張の強い派手な花ではなく、ひそやかな美しさを持つことに由来しています。 - 優しい思い出

乾かした葉から漂う甘い香りは、時を経ても残り続けることから「記憶」や「思い出」に結び付けられています。過ぎ去った時間を慈しむような意味合いが込められています。 - 遅れ

フジバカマが秋の終わりに近い時期に咲くため、「季節に少し遅れて咲く花」としての特徴がこの花言葉につながっています。

花言葉の背景と意味合い

- フジバカマは「秋の七草」の一つとして、古代から歌や文学に詠まれてきました。そのため「思い出」や「懐古的な感情」といったテーマが花言葉に多く反映されています。

- また、群れて咲く小花の姿が奥ゆかしく、華やかさよりも「静かな美」を感じさせることから「ためらい」などの慎ましやかな言葉も生まれました。

- 日本の文化的背景と植物の特徴が重なって形成された、とても風情ある花言葉だといえます。

フジバカマの花言葉~色別ver

ジバカマは基本的に淡い紫やピンクがかった花色が多いですが、色味の違いにあわせてニュアンス的に花言葉が解釈されることがあります。以下に色別の花言葉を詳しくまとめます。

1. 薄紫(もっとも一般的な色)

- 花言葉:「あの日を思い出す」「ためらい」「優しい思い出」

- 意味合い:淡い紫は日本文化の中で高貴さと控えめな美しさを象徴します。楚々とした姿と古典文学での登場から、懐古や優雅な感情が込められています。

2. 白花のフジバカマ(園芸品種などで見られる)

- 花言葉:「清らかな想い」「素直な心」

- 意味合い:白は純粋さや無垢さを象徴し、派手さを持たないフジバカマの姿と相まって、清らかさを強調した花言葉が与えられます。

3. ピンクがかったフジバカマ

- 花言葉:「優しい思い出」「淡い恋心」

- 意味合い:やや赤みを帯びた花は柔らかで愛らしい印象を与え、懐かしさだけでなく「恋の余韻」や「淡い感情」を連想させる解釈につながります。

4. 紫が濃い品種(園芸品で稀に見られる)

- 花言葉:「高貴」「静かな気品」

- 意味合い:濃い紫は古来より高貴な色とされ、フジバカマの静かな魅力に「気品」を重ね合わせた表現として扱われます。

色別まとめ

フジバカマの花言葉は「懐かしさ」「ためらい」「思い出」といった全般的なものが基本ですが、色ごとに「清らかさ」「恋心」「高貴」といったニュアンスが加わり、より豊かに楽しめるのが特徴です。

フジバカマの花言葉とその由来

1. 「あの日を思い出す」「優しい思い出」

- 由来:

フジバカマは「秋の七草」の一つとして古くから親しまれ、万葉集や古今和歌集などの和歌に多く詠まれた花です。秋にひっそり咲き、華美ではない姿が人々に「過ぎ去った季節」や「大切な人との思い出」を想起させました。

また、葉を乾燥させると甘い香りが漂い、その香りが長く残ることから「時を超えて残る記憶」に結び付けられ、「思い出」という花言葉が生まれたとされています。

2. 「ためらい」

- 由来:

フジバカマの花は小さく控えめで、群れ咲くものの派手さはなく、どこか遠慮がちな姿をしています。その姿が「一歩引いた奥ゆかしさ」「控えめさ」に見えたため、「ためらい」という花言葉につながりました。

日本文化特有の「ひそやかな美」を象徴する花言葉といえます。

3. 「遅れ」

- 由来:

フジバカマが咲くのは秋の深まり、他の花々が盛りを過ぎた頃です。

この「季節に少し遅れて咲く」特性から、「遅れ」という花言葉が与えられました。咲く時期の特徴を反映した花言葉です。

文化的背景による影響

- 平安時代の香りの文化

フジバカマは乾燥させると桜餅のような香りを放ち、香料や衣服の香りづけに使われました。香りが「記憶」や「余韻」を想起させることから、花言葉の「思い出」と強く結びついたと考えられます。 - 和歌や文学における存在

「萩」「女郎花」「葛」などと並び、フジバカマは古典文学で秋の象徴とされ、季節の移ろい・人の心情を詠む題材になりました。その文学的背景が花言葉の基盤になっています。 - 蝶との関わり

特にアサギマダラがフジバカマの蜜を求めて飛来し、旅をする様子も「記憶をつなぐ」「遠い思い出を運ぶ」イメージに重なって解釈されることがあります。

由来のまとめ

フジバカマの花言葉は、

- 「思い出」=古典文学での登場や香りの記憶

- 「ためらい」=控えめな花姿

- 「遅れ」=晩秋に咲く特徴

といった植物の特性と日本文化の感性が重なって生まれたものです。

フジバカマの花言葉は怖いの?

フジバカマの花言葉には「怖い」といった直接的な意味は含まれていません。むしろ全体的には優雅で情緒的なものが多いです。ただし、由来や解釈の仕方によって「少し寂しさ」や「不安」に通じる面があるため、そこから「怖いのでは?」と感じる方もいるのかもしれません。

「怖い」と誤解される可能性のある理由

- 儚さや寂しさのイメージ

秋の終わりに咲くフジバカマは、季節の終焉や物悲しさを感じさせます。そのため「懐古」「ためらい」といった花言葉が「死や別れ」を連想し、怖いと解釈されることがあります。 - 絶滅危惧の花という背景

野生のフジバカマは環境の変化で激減しており、希少で「消えゆく花」として語られることがあります。この点が「はかなさ=怖い」と感じさせるのかもしれません。 - 他の秋の花との混同

曼殊沙華(彼岸花)など、同じ秋の花に「死」や「怖い」イメージの花言葉があるため、フジバカマもそうだと誤解されるケースがあります。

少し怖いと感じるかも

- フジバカマの花言葉自体に「怖い意味」は含まれていません。

- ただし「ためらい」「遅れ」「思い出」といった言葉が、寂しさや過ぎ去った時間を象徴するため、人によっては「少し怖い・切ない」と感じることがあるのです。

フジバカマの面白いエピソード

- 平安時代の貴族文化

フジバカマの香りは「九種の薫物(くすりもの)」に用いられたといわれ、衣に移すことで香りを楽しむ雅な習慣がありました。 - アサギマダラの長距離旅行

フジバカマの蜜を求めて飛来するアサギマダラは、時に数千キロ移動することもあり、日本から台湾や香港まで旅をすることがわかっています。そのためフジバカマは「蝶の道」をつなぐ大切な植物とされています。 - 絶滅危惧種の一面

かつては河原などに自生していましたが、環境の変化や開発で野生のフジバカマは減少し、現在は自生種は準絶滅危惧に指定されています。園芸種は流通しているため、栽培することで守る動きもあります。

フジバカマを深堀り

花屋で働いていた頃、秋の草花の中でもフジバカマは特別な存在でした。小花を群れ咲かせる花姿は控えめながらも気品があり、秋の七草として文化的にも重要な意味を持ちます。ここからは、その別名や特徴、開花時期や見頃、香りの魅力を掘り下げます。

別名と特徴

フジバカマの名前は「藤袴」と書き、藤色の花と細長い葉が袴のように見えることに由来します。学名はEupatorium japonicumまたはEupatorium fortuneiで、キク科ヒヨドリバナ属に分類されます。属名が示す通り、ヒヨドリバナと近縁の植物です。

花色は藤色や淡いピンクを帯びることが多く、その色合いは秋の柔らかな光に映えます。花姿は繊細で、草花の中でも落ち着いた印象を与え、古くから日本の文化に親しまれてきました。

開花時期と見頃

フジバカマの開花時期は8月の終わりから10月前後にかけて。特に見頃は9月中旬から10月の初旬で、秋の季節を彩る草花として親しまれています。

花屋時代、お客様に「この花は今が見頃です」とお伝えすると、多くの方が秋の七草のひとつであることに驚かれていました。咲き誇る桔梗やリンドウ、ススキ、ワレモコウなどと並び、フジバカマは秋らしい風景を象徴する植物です。

育て方と香り

フジバカマは丈夫な多年草で、日当たりと風通しの良い場所を好みます。育て方は比較的容易で、乾燥に強く、毎年株を大きくしながら花を咲かせます。

特に魅力的なのは香り。葉を乾燥させると桜餅のような甘い香りが漂い、平安時代には衣服の香り付けにも利用されました。花屋の裏で乾燥させた葉を手にしたとき、その優しい香りが「追憶」や「時間の記憶」と重なって心に残った経験があります。

フジバカマに関連する花言葉

フジバカマの花言葉には「あの日を思い出す」「優しい思い出」「ためらい」「遅れ」などがあります。小花が控えめに咲く花姿や、秋の終わりに咲く時期が「躊躇」や「遅延」を連想させ、そこから言葉が生まれました。

花言葉にはネガティブなニュアンスが含まれることもありますが、それは「怖い」というより「儚さ」や「追憶」を表現したものです。

女郎花の違い

同じ秋の七草に数えられる女郎花(オミナエシ)は黄色の小花を咲かせ、フジバカマとは対照的な明るい印象を持ちます。花言葉の由来も異なり、女郎花は「親切」「美人」といった意味を持ちます。藤色やピンクのフジバカマと、黄色の女郎花を並べると、季節感と色合いの対比が美しく、アレンジの中心としても映えます。

アサギマダラとの関係性

フジバカマの蜜を特に好む蝶が「アサギマダラ」です。この蝶は日本から台湾や中国大陸へと長距離を移動する渡り蝶で、フジバカマの開花時期に飛来します。花屋にいた頃、蝶の写真を見せながら「この花は蝶を呼び寄せるんですよ」とお客様に伝えると、自然とのつながりに感動される方も多くいました。

季節感と誕生日における利用法

フジバカマは9月29日の誕生花とされます。誕生日に贈ると「思い出」や「記憶」を大切にするメッセージになります。季節感を強く感じさせる花なので、誕生日プレゼントやギフトに選ぶと、相手に秋らしい情緒を届けられるでしょう。

フジバカマの贈り物としての価値

花屋の現場では、フジバカマは派手さこそありませんが、贈り物としての価値が高い植物です。控えめで気品ある花姿は、大切な人へのメッセージをさりげなく伝える力を持っています。

友人に贈る際のメッセージ例

「あなたと過ごした時間は今も大切な思い出です」

「ためらいがちな私ですが、あなたの優しさを忘れません」

フジバカマの花言葉を添えれば、友人に贈る花束やアレンジメントが特別な意味を帯びます。

プレゼントに最適なシチュエーション

誕生日プレゼント、退職祝い、または再会の場面などにおすすめです。特に秋の季節感を伝えたいとき、藤色の花色が相手の記憶に深く残ります。派手なダリアやアスターと合わせると華やかになり、ネガティブな印象を与えずに上品な贈り物に仕上がります。

秋の七草としての魅力

ススキや桔梗、リンドウと並び、フジバカマは秋の七草の中心的な存在です。贈り物として取り入れると、単なる花束ではなく「日本の季節文化を感じるギフト」となり、他にはない価値を持たせられます。

フジバカマにまつわる記憶と印象

フジバカマは単なる植物ではなく、文化や記憶、そして人とのつながりを象徴します。

文化における象徴性

古くから和歌や文学に登場し、秋の象徴として描かれてきました。ためらいや追憶という花言葉も、文化的背景から生まれたものです。日本人にとってフジバカマは「時間の流れ」と「記憶の継承」を象徴する草花です。

花を通じた思い出の表現

贈り物としてフジバカマを使うと、過去の思い出や大切な相手との絆を花で表現できます。秋の色合いの中に控えめに咲く姿は、心に残る印象を与えます。

他の植物との比較

リンドウの力強い青、ダリアの華やかさ、アスターの多彩な花色と比べると、フジバカマは控えめで繊細なニュアンスを持ちます。派手ではなくても、相手に「気品」と「静かな美」を届けられる花です。

フジバカマの他は?日本で人気の花々

- チューリップ

春を代表する花で、鮮やかな赤や黄、紫など多彩な色彩が魅力です。品種も豊富で、咲き方も一重咲きから八重咲きまで多様。花言葉は「博愛」「思いやり」で、贈り物や観賞用として人気があります。球根から毎年楽しめる点も良さです。 - 薔薇

華やかさと気品を兼ね備えた花で、「花の女王」と呼ばれます。赤は愛情、白は純潔など色による花言葉も豊か。香りの高さと美しい姿は、庭や切り花として特に人気があり、記念日や贈答に欠かせない花です。 - 桜

春の訪れを告げる日本を象徴する花で、儚さと美しさを同時に表します。満開の桜並木は多くの人々を魅了し、花見文化を育んできました。花言葉は「精神美」「優美な女性」で、散り際の潔さも美徳として愛されます。 - 紫陽花

梅雨を彩る花で、土壌の酸度によって青やピンクに変化する特徴があります。移ろいやすい色合いが人の心情にも重ねられ、花言葉は「移り気」「家族の結びつき」。庭植えや鉢植えで長く楽しめるのも魅力です。 - 牡丹

豪華で大輪の花姿から「百花の王」とも呼ばれます。華やかさと存在感があり、古くから絵画や詩歌に登場してきました。花言葉は「富貴」「風格」で、特に和の庭園によく映える花です。 - 菊

日本の国花のひとつで、秋を代表する花です。花持ちがよく長く楽しめることから仏花や祭礼にも用いられます。花言葉は「高貴」「清浄」。可憐な小菊から堂々とした大輪まで、幅広く親しまれています。 - 蓮

泥の中から清らかな花を咲かせる姿が象徴的で、仏教とも深く結びついています。花言葉は「清らかな心」。夏の池や庭園で見られる凛とした姿は、清涼感と神聖さを兼ね備えています。 - ひまわり

夏の太陽のように明るい花で、大きく力強い花姿が特徴です。花言葉は「憧れ」「情熱」。見る人に元気を与え、観賞用や花畑の景観としても人気があります。切り花でも長持ちする点も魅力です。 - 梅

厳しい冬に先駆けて咲くため、忍耐や希望の象徴とされています。香り高く、紅梅や白梅など品種も豊か。花言葉は「高潔」「忍耐」。春を待つ喜びを感じさせる、日本文化に深く根付いた花です。 - 藤

しだれる花房が風に揺れる姿は優美で、古くから和歌や絵画に詠まれています。花言葉は「優しさ」「歓迎」。薄紫色の花が咲き誇る藤棚は圧巻で、庭園や神社で多くの人に親しまれています。

まとめ

フジバカマは秋の七草のひとつとして、日本文化の中で大切にされてきた植物です。花言葉は「あの日を思い出す」「ためらい」「遅れ」などで、由来はその花姿や開花時期、そして香りや文化的背景に根ざしています。

フジバカマはギフトとして選ぶときに特別な意味を添えられる花だということです。藤色やピンクの花色は季節感を演出し、友人や大切な相手に「記憶」や「思い出」を伝えるメッセージになります。

秋の草花の中でも控えめながら気品を放つフジバカマ。その花言葉や魅力を知ることで、贈り物や自分の生活により深い彩りを添えられるでしょう。

ライター紹介 Writer introduction

Sato君

花屋で働いてた日本男児(O型) コピーライターの経験も活かし花に関して、わかりやすく&信ぴょう性がある記事作りを心掛けながら配信中。 instagramでは「動く!4コマ漫画~花言葉劇場」を投稿しています。